Diese Studie belegt keine Gesundheitsgefahr für maskentragende Kinder

- Dieser Artikel ist älter als vier Jahre.

- Veröffentlicht am 16. Juli 2021 um 17:04

- Aktualisiert am 16. Juli 2021 um 17:26

- 7 Minuten Lesezeit

- Von: Eva WACKENREUTHER, AFP Österreich

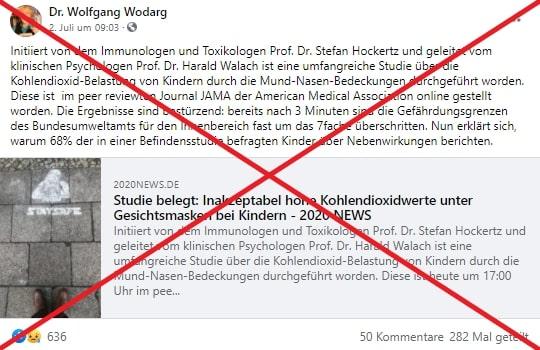

Nach nur wenigen Minuten Maskentragen zeige eine Studie vielfach überschrittene Kohlendioxid-Grenzwerte bei Kindern. Das erkläre angeblich vielfach berichtete Nebenwirkungen durch Masken. Hunderte Nutzerinnen und Nutzer haben diese Behauptung auf Facebook geteilt (hier, hier, hier). Auf Telegram sahen sie ebenfalls Zehntausende (hier, hier, hier).

Gegnerinnen und Gegner der Corona-Maßnahmen verbreiten immer wieder Falschinformationen über den Gebrauch von Masken. Sie seien unwirksam, ein Gesundheitsrisiko oder würden nicht gegen Viren helfen. Auch die Behauptung von Sauerstoffmangel und angeblicher CO2-Überflutung hat AFP in der Vergangenheit überprüft. Die neu veröffentlichten Ergebnisse reihen sich in diese falsche Erzählung gefährlicher Masken ein.

Die verbreitete Studie gibt es tatsächlich. Das von der "American Medical Association" (AMA) herausgegebene wissenschaftliche Journal für Kinderheilkunde, "JAMA Pediatrics", hat sie am 30. Juni 2021 als "Research Letter" zum Thema veröffentlicht, hier auf Deutsch von den Studien-Initiatoren veröffentlicht.

Ein Research Letter ist ein kurzer Bericht über erfolgte Forschung der normalerweise geringeren Ansprüchen unterliegt als peer-reviewte, also wissenschaftlich überprüfte Artikel. JAMA-Sprecherin Deanna Bellandi schrieb zum Inhalt der Studie am 6. Juli an AFP: "Wir haben Bedenken wahrgenommen und werden diese evaluieren." Am 16. Juli hat das Journal den Artikel dann zurückgezogen.

In der Mitteilung heißt es: In ihren Antworten auf diese Bedenken hätten die Autoren "keine ausreichend überzeugenden Beweise vorgelegt, um diese Fragen zu klären, wie durch die redaktionelle Bewertung und zusätzliche wissenschaftliche Überprüfung festgestellt wurde. Angesichts grundlegender Bedenken hinsichtlich der Studienmethodik, der Unsicherheit bezüglich der Gültigkeit der Ergebnisse und Schlussfolgerungen sowie der möglichen Auswirkungen auf die öffentliche Gesundheit haben die Herausgeber diesen Research Letter zurückgezogen."

Die Studienverfassenden verbreiteten mehrfach widerlegte Anti-Corona-Behauptungen

Autorinnen und Autoren des Research Letters sind Harald Walach, Ronald Weikl, Juliane Prentice, Andreas Diemer, Helmut Traindl, Anna Kappes und Stefan Hockertz, die zum Teil schon in der Vergangenheit öffentlich mit irreführenden bis falschen Behauptungen zu Corona aufgetreten sind. Eine umstrittene Studie Walachs zur Sicherheit von Impfungen zog das veröffentlichende wissenschaftliche Journal kürzlich wegen "Fehlinterpretationen" zurück. Gegen Weikl ermittelte bereits die Staatsanwaltschaft Passau wegen falsch ausgestellter Maskenatteste.

Hockertz wiederum tauchte bereits in mehreren AFP-Faktenchecks auf, etwa mit Falschaussagen über die Gefährlichkeit von Spike-Proteinen, vermeintlich von der Bundesregierung geschlossenen Krankenhäusern und über angebliche genetische Veränderungen geimpfter Menschen. Traindl führte bereits 2020 ein Experiment durch, das dem aktuellen Versuchsaufbau ähnelt und das von der dpa und in einer vergleichbaren Variante von AFP bereits überprüft wurde.

Organisiert hat die aktuell verbreitete Studie der Verein "Mediziner und Wissenschaftler für Gesundheit, Freiheit und Demokratie" (MWGFD), den die "Tagesschau" als Partner der sogenannten "Freiheitsboten" beschreibt. Gründer der Freiheitsboten ist Bodo Schiffmann, dessen Äußerungen zu angeblich toten Kindern durch Masken bereits von AFP widerlegt wurden. Zu den Mitgliedern der MWGFD gehören auch Sucharit Bhakdi und Stefan Homburg, deren Universitäten sich bereits von ihren Corona-Äußerungen distanziert haben. Bhakdis Behauptungen hat AFP ebenfalls bereits überprüft.

Der Studienaufbau

45 Kinder, im Durchschnitt 10,7 Jahre alt, tragen für den Versuch verschiedene Masken. Ein Kohlendioxidmessgerät misst dabei den CO2-Wert, der unter ihren Masken entsteht – dieser sei laut Research Letter erheblich erhöht und erkläre die Beschwerden von Kindern beim Masketragen.

Der Kohlendioxidgehalt wird in ppm angegeben. Ppm steht für "parts per million", also Anteile pro Million und ist eine Maßeinheit für die Konzentration von CO2 in der Luft. In einem normalen Wohngebäude ist ein Wert von 400 bis 700 ppm normal, gibt ein Papier des Arbeitskreises Innenraumluft des österreichischen Bundesministeriums für Land und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft an. Zu einem ähnlichen Ergebnis kommt auch der deutsche Ausschuss für Innenraumrichtwerte, der eine CO2-Konzentration von unter 1.000 ppm als unbedenklich und ab über 2.000 ppm als hygienisch inakzeptabel einstuft. Dem gegenüber stehen mehr als 13.000 ppm, die der gerade veröffentlichte Research Letter unter den Masken der Kinder misst, einzelne Spitzenwerte liegen sogar bei 25.000 ppm.

Der Versuch misst etwas anderes

Auf Twitter wies bereits Joseph G. Allen auf Fehler in der Studie hin. Er beschäftigt sich als Professor an der Universität Harvard mit Expositionsbeurteilung, also mit der Einschätzung von Schadstoffen und ist Mitglied der sogenannten Covid-19 Kommission der renommierten medizinischen Fachzeitschrift "The Lancet". "Das Volumen der Luft in der Maske entspricht nicht dem Atemvolumen", schrieb er und weiter: "Die von ihnen durchgeführten Messungen haben absolut keinen Bezug zur tatsächlichen Belastung." Sein Fazit: "Die Studie ist fehlerhaft. Punkt."

Der Versuch im Research Letter misst laut Allen den CO2-Wert unter der Maske, nicht aber den der Luft, den ein Kind unter einer Maske tatsächlich einatmen würde. Beim Einatmen atmen die Kinder zwar teilweise die schon geatmete Luft unter der Maske ein, allerdings nur zu geringen Teilen, erklärte auch Dominic Dellweg AFP am 6. Juli: "Das ist nur ein Bruchteil der eingeatmeten Luft, die Luft vermischt sich ja mit frischer Luft." Dellweg ist Chefpneumologe und Experte der Deutschen Gesellschaft für Pneumologie und Beatmungsmedizin (DGP).

Eve Bloomgarden ist Assistenzprofessorin für Endokrinologie an der US-amerikanischen Feinberg School of Medicine. Auch sie hat den Research Letter öffentlich ähnlich kommentiert: "Es ist unklar, wie sie mit den beschriebenen Methoden zuverlässig zwischen eingeatmeter und ausgeatmeter Luft unterscheiden konnten." Ihr Fazit: "Dieses Papier fehlinterpretiert unsachgemäß erhobene Daten, was zu falschen, verzerrten und gefährlichen Schlussfolgerungen führt."

AFP hat den Studienautoren Harald Walach mit dieser Kritik konfrontiert. Dass seine Messmethode nur einen Teil der Luft messe, sei falsch, so Walach am 8. Juli. Er wiederholte in einer E-mail als Erklärung den Studienaufbau, der in einem öffentlichen Protokoll des Research Letters nachlesbar ist: "Wir haben einen kleinen Messschlauch zwischen Nase und Oberlippe befestigt. Das Problem der Durchwirbelung haben wir natürlich sorgfältig überlegt." Ein Arzt habe die Kinder genau beobachtet und den Pumpenschalter des Messgeräts immer nur dann betätigt "wenn das Kind begonnen hat einzuatmen und wieder ausgeschaltet, wenn der Einatemzyklus zu Ende war".

Pneumologe Dellweg widerspricht: "Das Gerät saugt über den Schlauch kontinuierlich die zu untersuchende Luft an. Die Ansprechzeit des Gerätes beträgt aber bis zu 20 Sekunden." Da bedeutet, dass das Gerät bis zu 20 Sekunden braucht, um auf eine Veränderung in der Luft zu reagieren. In der Zeit hat ein Kind schon mehrmals geatmet. "Damit kann man natürlich nicht die Dynamik einer Ein- und Ausatmung abbilden", sagte Dellweg.

Über diesen Versuchsaufbau hat AFP auch mit Thomas Giesler gesprochen. Er lehrt an der Technischen Hochschule Nürnberg Medizintechnik. "Dieses Vorgehen muss nicht automatisch furchtbar schlecht sein", sagt er. Wie genau oder ungenau die Messungen seien, sei allerdings schlecht nachvollziehbar. Giesler kommt zu dem Schluss: "Ich würde keinerlei Entscheidung auf dieser Studie basieren. Dafür ist sie zu weit neben dem, wie man es richtig macht." Er empfiehlt zur korrekten Messung von CO2 beim Atmen andere Methoden wie einen Kapnometer, der die Luft in Echtzeit messen könne.

Er findet außerdem noch ein weiteres Problem an der Jama-Studie: die Messgenauigkeit des verwendeten Geräts. Dieses hat eine Genauigkeit von einem Prozent. "Wenn ich eine Messung mache, wo ich wissen möchte, ob etwas ein halbes Prozent oder 0,7 oder 1,2 Prozent hat, dann brauche ich ein Messgerät, das genauer ist als ein Prozent. Das müsste mindesten auf 0,1 Prozent genau sein."

Im September 2020 sah sich Heinz-Jörn Moriske für AFP einen ähnlichen Versuch an. Moriske ist beim deutschen Umweltbundesamt für Innenraumlufthygiene zuständig und schrieb damals ebenfalls an AFP, dass die Messanordnung "nicht geeignet" sei, um eine Gefahr von Masken festzustellen. Das Umweltbundesamt schreibt auf seiner Website außerdem generell: "CO2-Messgeräte für die Raumluft sind für diese Art von Messungen nicht geeignet."

Ein weiterer Wert, jener der Sauerstoffsättigung im Blut der Kinder, wurde in der Untersuchung zwar gemessen, im Research Letter aber nicht angegeben. Studienautor Walach erklärte das neben Platzgründen so: "Die Sauerstoffsättigung war immer sehr hoch und wies keine Varianz auf." Die Sauerstoffsättigung der Kinder hat sich also durch das Maskentragen während der Messung nicht verändert, was im Research Letter nicht mehr aufgegriffen wird.

Sind Masken sicher?

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) listet auf ihrer Website häufig genannte Mythen über Corona. Darin schreibt sie: "Die längere Verwendung medizinischer Masken kann unangenehm sein. Sie führt jedoch weder zu einer CO2-Vergiftung noch zu einem Sauerstoffmangel."

Dieses von der WHO beschriebene, manchmal unangenehme Gefühl ist dabei nicht gefährlich. Die Maske hält keinen Sauerstoff oder CO2 zurück. Heinz-Jörn Moriske erklärte im September 2020 gegenüber AFP, dass ein Mundschutz "eine Zurückhaltung von Partikeln (an denen auch die Viren haften,) nicht von Gasen wie CO2" bewirke. Die Partikel, auf denen die Viren "kleben" bleiben also in der Maske hängen, nicht aber Gase. Das erklärte die Gesellschaft für Aerosolforschung (GAeF) ebenfalls bereits im Dezember 2020 in einem Positionspapier.

Das Umweltbundesamt antwortet auf seiner Website auf die Frage, ob durch Maskentragen vermehrt Kohlendioxid eingeatmet werde und zu gesundheitlichen Problemen führen könne. Kurzzeitig seien zwar Veränderungen messbar, die aber "klinisch nicht relevant" seien.

Eve Bloomgarden wies in ihrem oben erwähnten Kommentar des Research Papers außerdem darauf hin, dass Alltagserfahrungen den Ergebnissen des Papiers widersprechen würden: "Und schließlich haben wir Beweise aus dem wirklichen Leben von Millionen von Kindern, die seit Monaten erfolgreich jeden Tag Masken getragen haben. Wir haben umfangreiche Beweise dafür, dass Maskentragen eine wesentliche Schutzstrategie ist, um die Übertragung von SARS-CoV-2 zu verlangsamen und zu verhindern. Wäre diese Studie korrekt und würde sie die Realität widerspiegeln, würden wir weltweit Berichte über gesundheitsschädliche Ereignisse sehen. Das tun wir aber nicht."

Eine Studie der Universität Miami zeigte außerdem, dass selbst bei Probanden mit schweren Lungenfunktionsstörungen der Sauerstoff- und CO2-Gehalt im Blut nicht signifikant durch Masken beeinträchtigt wurde.

Das Deutsche Ärzteblatt veröffentlichte im Oktober 2020 eine ähnliche Studie: Die Studienteilnehmenden wurden dafür mit verschiedenen Masken bei unterschiedlich hoher Belastung auf Fahrradergometer gesetzt. Das Ergebnis: "Zusammenfassend scheint eine kurzfristige hohe Arbeitsbelastung unter gängigen im Krankenhaus eingesetzten Maskentypen einen messbaren, jedoch klinisch nicht relevanten Einfluss auf die Blutgase und Vitalparameter bei Menschen im arbeitsfähigen Alter ohne bekannte kardiopulmonale Grunderkrankung zu haben." Ein AFP-Faktencheck kam damals ebenfalls zum Ergebnis, dass es durch Masken nicht zu behaupteter Kohlendioxid-Überflutung komme.

Lothar Wieler, Chef des Robert Koch-Instituts (RKI), sprach sich Ende Juni erneut für das Tragen von Masken aus, um auch in den kommenden Winter verschiedene Atemwegsinfektionen gering zu halten.

Faktenchecks der US-Faktencheckorganisation "Lead Stories", der deutschen Presseagentur dpa und der "Tagesschau" kamen ebenfalls zur Einschätzung, dass die Studie fehlerhaft sei.

Fazit: Der in "JAMA Pediatrics" erschienene Research Letter misst den CO2-Wert unter Masken von Kindern mit einer Vorgehensweise, die mehrere Experten gegenüber AFP als fehlerhaft ansehen. Das Gerät sei für die Messung nicht geeignet, Schlüsse daraus daher nicht aussagekräftig. Expertinnen und Experten sowie internationale Fachorganisationen empfehlen weiterhin das Tragen von Masken.

Copyright © AFP 2017-2026. Für die kommerzielle Nutzung dieses Inhalts ist ein Abonnement erforderlich. Klicken Sie hier für weitere Informationen.