Nein, Corona-Tests verursachen keine 6800 falsch-positiven Ergebnisse am Tag

- Dieser Artikel ist älter als vier Jahre.

- Veröffentlicht am 4. März 2021 um 14:49

- Aktualisiert am 4. März 2021 um 14:50

- 5 Minuten Lesezeit

- Von: Eva WACKENREUTHER, AFP Österreich, AFP Deutschland

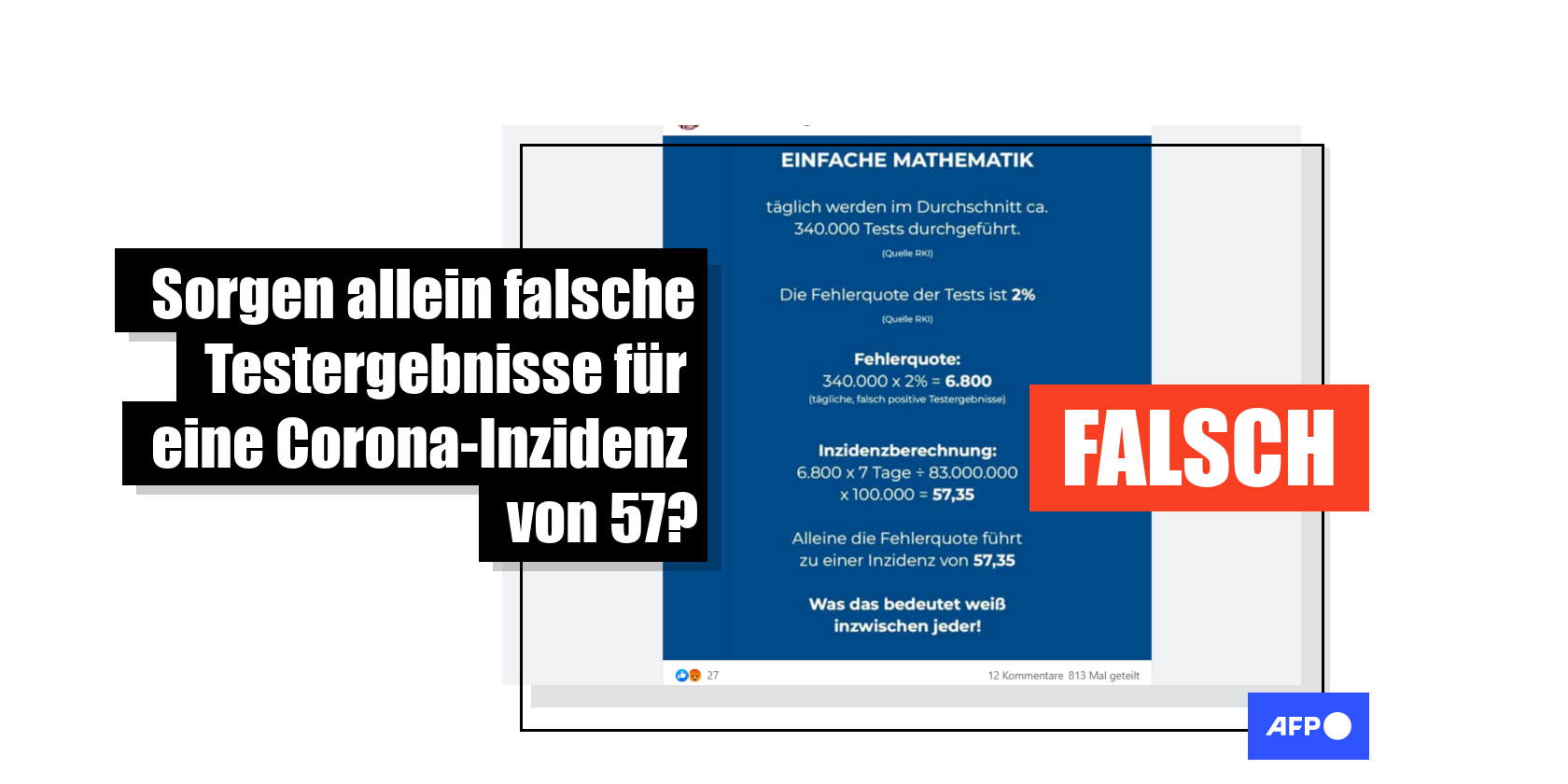

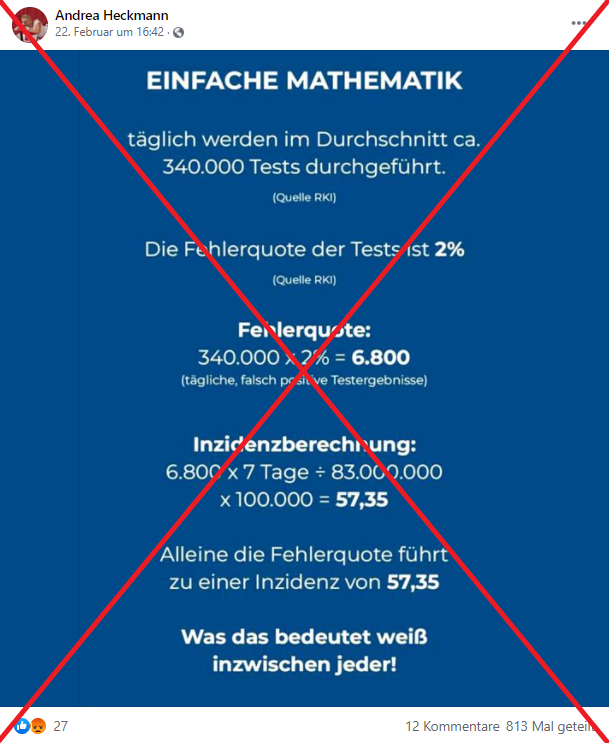

Insgesamt haben seit dem 22. Februar mehrere tausend User das Bild einer Corona-Rechnung auf Facebook geteilt (hier, hier, hier). "Einfache Mathematik" steht darauf. Darunter wird vorgerechnet, wie die Fehlerquote der Tests allein zu täglich 6800 vermeintlichen Corona-Fällen führe, was einer bundesweiten Inzidenz von 57 entspreche.

Hunderttausende sahen die Behauptung außerdem in corona-kritischen Telegramkanälen, etwa des Verschwörungsmysthikers Attila Hildmann (hier, hier).

Die Genauigkeit von Corona-Tests, vor allem von Antigen-Tests, steht immer wieder in der Kritik. Anhand der Zahl der laborbestätigten, also meist mittels PCR-Test überprüften Fälle legt die Bundesregierung ihre Corona-Maßnahmen fest. Zahlreiche Medien haben sich deshalb mit der Genauigkeit der Tests beschäftigt (hier, hier, hier). Auch werden die Tests immer wieder Ziel von Falschinformationen (hier, hier, hier, hier, hier). Die aktuell verbreitete Posting-Rechnung führt diese Reihe fort.

Die einzelnen Rechnungen im Bild stimmen zwar für sich, aber sie interpretieren die Fehlerquote falsch (dazu später mehr). Erst einmal zu den Zahlen, die die Basis der Berechnung bilden.

Es werden nicht 340.000 Tests am Tag vorgenommen

340.000 Tests würden täglich im Durchschnitt vorgenommen werden, behauptet das Posting und gibt als Quelle das Robert Koch-Institut (RKI) an. Auf der Website des RKI sind die wöchentlichen Testzahlen in Deutschland einsehbar, das RKI fügt sie außerdem wöchentlich seinen Lageberichten hinzu.

Die täglichen Testzahlen werden dagegen nicht erhoben, wie RKI-Sprecherin Susanne Glasmacher am 3. März gegenüber AFP bestätigte. Wenn man aber die Wochenzahlen des RKI auf einzelne Tage umrechnet, kommt man auf viel niedrigere Zahlen, als vom Posting angegeben. In der Vorwoche des Posting-Zeitpunktes, der Kalenderwoche 7, wurden in Deutschland 1.069.784 Personen getestet, das sind durchschnittlich 152.826 Personen pro Tag. Selbst in der stärksten Testwoche seit Testbeginn, der vorletzten Dezember-Woche 2020, waren es nur 1.672.033, also durchschnittlich 238.861 am Tag.

Das ist deutlich weniger als die angeblich 340.000 Tests, was in Folge in der Posting-Rechnung auch zu einer höheren Zahl vermeintlich positiver Tests führt. Einzig die theoretisch maximale Testkapazität lag teilweise im genannten Bereich, diese bezieht sich aber nicht auf tatsächlich durchgeführte Tests.

Die Fehlerquote von zwei Prozent stimmt nicht

Dazu kommt die angegebene Fehlerquote von zwei Prozent der Tests. Im Posting ist die Rede von falsch-positiven Ergebnissen. Das sind positive Testergebnisse bei eigentlich gesunden Menschen im Gegensatz zu falsch-negativen Testergebnissen bei tatsächlich infizierte Menschen, die fälschlicherweise ein negatives Ergebnis erhalten. Auch diesmal geben die Postings das RKI als Quelle für die Fehlerquote an. Diese Einschätzung stammt aber nicht von dort. RKI-Sprecherin Glasmacher schrieb: "Diese Formulierung ist mir nicht bekannt."

Woher kommt dann aber die Behauptung mit den zwei Prozent falsch-positiven Tests, die immer wieder kursiert? Molekularbiologe Martin Moder hat sie am 18. Oktober 2020 in einem Video bereits einmal einem Faktencheck unterzogen. In einem Ringversuch mehrerer deutscher Fachverbände für Virologie zur Kontrolle der Laborqualität kam es im Juni 2020 zu einem solchen Ergebnis von circa 98 Prozent Testgenauigkeit, also einer Fehlerquote von zwei Prozent bei PCR-Tests. Martin Moder erklärte in seinem Video, warum die Verallgemeinerung dieses Ergebnisses unzulässig ist: Zahlreiche große Erzeuger, etwa Roche oder Bioscientia, verwenden sogenannte Dual-Target-Tests. Das bedeutet, dass die PCR-Tests nicht auf eine, sondern auf zwei unabhängige Teile des Corona-Erbgutes testen. Das macht laut Moder einen großen Unterschied. Die Wahrscheinlichkeit, dass bei einer angenommenen Richtigkeit von 98 Prozent der Ergebnisse beide PCR-Teststellen gleichzeitig versagten, liege dann nur mehr bei rund 0,04 Prozent, rechnete Moder vor.

Die Antigen-Schnelltests, die Österreich bei den Massentests verwendet, werden im Fall eines positiven Testergebnisses außerdem immer noch mittels eines PCR-Tests überprüft. Auch dann gilt wieder: Durch diese Mehrfachüberprüfung sinkt die Fehlerquote.

Vergessene falsch-positive Tests

Selbst, wenn man aber von zwei Prozent ausgehen würde: Das Posting geht nur auf die falsch-positiven Tests ein, lässt aber die falsch-negativen beiseite, also jene Getesteten, die ein negativ Testergebnis erhalten, obwohl sie an Covid-19 erkrankt sind. Sie müssten natürlich in der Rechnung berücksichtigt werden.

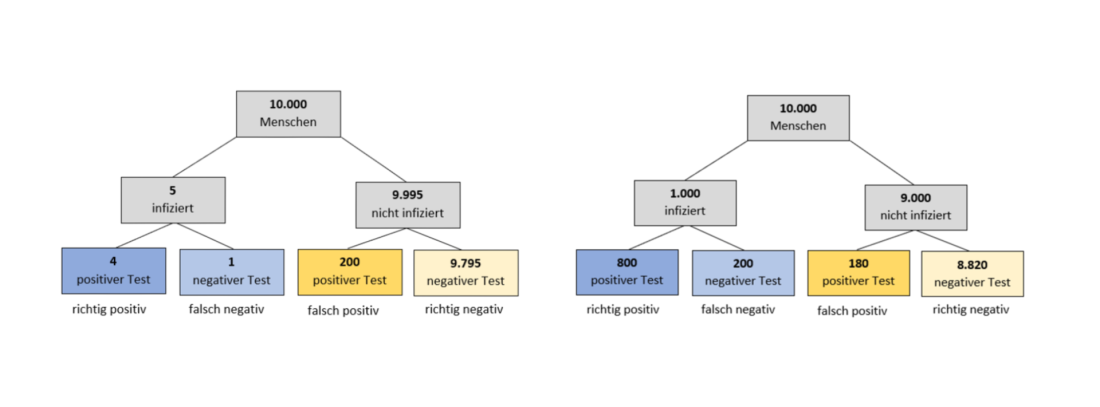

Wie viele falsch-positive und falsch-negative Testergebnisse es in einer Testgruppe gibt, hängt dabei davon ab, wie hoch der Anteil der Infizierten unter den getesteten Personen ist. Die nachfolgende Grafik nach RKI-Vorbild veranschaulicht das, links mit fünf tatsächlich Kranken unter 10.000 Getetesten, rechts mit 1000 von 10.000. Sind wenige Menschen unter den Getesteten an Covid-19 erkrankt (links), gibt es weniger falsch-negative als falsch-positive Ergebnisse. Ist der Anteil der Erkrankten unter den Getesteten höher (rechts) gibt es mehr falsch-negative und weniger falsch-positive Ergebnisse. Wie belastbar Corona-Ergebnisse sind, kann jeder auch selbst mithilfe eines Tools des RKI online nachrechnen.

Die angebliche Fehlerquote passt aber auch gar nicht zu den realen Fallzahlen in vielen Ländern. In Australien etwa bekamen in den letzten sieben Tagen bis zum 2. März nur 0,2 Prozent der getesteten Personen ein positives Ergebnis. Würden Corona-Tests systematisch zwei Prozent falsch-positive Ergebnisse produzieren wie das Posting behauptet, wären die geringen australischen Zahlen nicht erklärbar. Auch in Österreich lag der Anteil an positiven Ergebnissen unter den Tests (sowohl Antigen- als auch PCR-Tests) in den vergangenen Wochen fast immer unter 2 Prozent. Das widerspricht der Behauptung, dass zwei Prozent der Tests falsch-positiv ausfallen. In Deutschland, wo weniger breit getestet wird als in Österreich, liegt diese Rate höher, in der Kalenderwoche 7 zuletzt bei circa sechs Prozent.

Auch das RKI verneinte auf Nachfrage von AFP am 3. März die Richtigkeit der Postings. In seinem "Epidemiologischen Bulletin 45/2020" schrieb das RKI außerdem: 2Aufgrund des Funktionsprinzips von PCR-Tests und hohen Qualitätsanforderungen liegt die analytische Spezifität bei korrekter Durchführung und Bewertung bei nahezu 100 Prozent. (..) In der Regel werden nicht plausible Befunde in der Praxis durch Testwiederholung oder durch zusätzliche Testverfahren bestätigt bzw. verworfen. Bei korrekter Durchführung der Tests und fachkundiger Beurteilung der Ergebnisse gehen wir demnach von einer sehr geringen Zahl falsch positiver Befunde aus, die die Einschätzung der Lage nicht verfälscht.2

Fazit: Nein, eine Inzidenz von 57 wird nicht allein durch falsch-positive Testergebnisse verursacht. Das Posting berücksichtigt nur falsch-positiv-Fehler und zieht eine Fehlerquote heran, die in der Praxis durch Qualitätssicherungsverfahren gar nicht existiert. Die angegebene Gesamtzahl der Testungen liegt ebenfalls deutlich über der realen, was das Rechenergebnis im Posting zusätzlich höher erscheinen lässt.

Auch die Faktenchecker von Correctiv und Mimikama kamen zum selben Ergebnis.

Copyright © AFP 2017-2026. Für die kommerzielle Nutzung dieses Inhalts ist ein Abonnement erforderlich. Klicken Sie hier für weitere Informationen.