PCR-Tests sind zugelassen und zeigen eine Infektion mit dem Coronavirus zuverlässig an

- Dieser Artikel ist älter als fünf Jahre.

- Veröffentlicht am 29. Oktober 2020 um 12:14

- Aktualisiert am 29. Oktober 2020 um 12:56

- 10 Minuten Lesezeit

- Von: Jan RUSSEZKI, AFP Deutschland

Der erste Facebook-Post mit einem Foto des Leserbriefs, den AFP gefunden hat, stammt vom 20. Oktober. Allein dieser Beitrag wurde seitdem mehr als 3.600 Mal geteilt. Der Facebook-Nutzer schrieb zum Beitrag: "Ein weiterer Arzt kommt aus der Deckung und spricht Klartext. Lesenswerte Sichtweise. Abgedruckt im Merkur."

Auch die Facebook-Seite "Frieden Total" veröffentlichte das Schreiben (700 Shares). Außerdem kursiert ein Screenshot davon auf Twitter (hier und hier).

Der Leserbrief ist ursprünglich am 16. Oktober 2020 auf der Seite "Leserforum" im Münchner Merkur erschienen. Sie liegt AFP vor. Darin berichtet ein gewisser Dr. med. Mathias Künlen von zwei von ihm empfundenen "Sündenfällen".

Der erste dieser Fälle bezieht sich auf die hohe Zahl der Testergebnisse, die nicht zur Menge der Kranken und Toten in den Kliniken passen würden. Der Arzt berichtet in diesem Zusammenhang von angeblich selbstgemachten Erfahrungen mit seinem Klinikchef am Universitätsklinikum der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) in München.

"Damals gab es schon das Problem, dass Testergebnisse nicht mit der Symptomatik und den klinischen Verläufen bei Patienten zusammenpassten. Auch damals stellte sich die Frage, ob man aufgrund von Testergebnissen medizinisch intervenieren sollte, oder ob die Symptomatik des Patienten im Vordergrund stehe", schreibt er. Vor 30 Jahren habe das Credo seines Klinikchefs geheißen: "Die Klinik zuerst."

Heute gebe es dasselbe Problem: "Die Zahl der positiven Testergebnisse explodiert, die Klinik in Form von geringen Zahlen an Kranken oder Toten passt nicht dazu", schreibt Künlen.

Weiter heißt es in seinem Brief: "Der andere Sündenfall ist die Situation, dass wir mit PCR-Tests arbeiten, die für diagnostische Zwecke ausdrücklich nicht zugelassen sind, keine Vireninfektion nachweisen können und somit klinisch ohne Wert sind." Das würde "die Gesellschaft zerrütten, die Wirtschaft demolieren, unseren Wohlstand vernichten und die Zukunft unserer Kinder gefährden".

Die Erfahrungen, die Künlen vor 30 Jahren gemacht haben will, kann AFP nicht ohne Weiteres nachverfolgen. Die beiden beschriebenen "Sündenfälle" lassen sich allerdings nachprüfen.

Wer ist Künlen?

Künlen stellte sich bereits im Mai 2020 bei einer Rede auf einer Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen in München als Neurologe vor. Belege für seine Tätigkeit als Facharzt der Neurologie konnte AFP nicht finden. Allerdings hat Künlen mehrere Lehrbücher zur sog. Aura-Chirurgie im Selbstverlag und als Gründer des "IFA Instituts für Aurachirurgie" veröffentlicht. Bei dieser Disziplin werde ohne Berührung des kranken Körpers "in der Aura", also einem "biophysikalischen Energiefeld", operiert, heißt es auf der IFA-Seite. Künlen betreibt nach eigenen Angaben auch eine Praxis für besagte Aurachirurgie im bayerischen Grünwald. Dort nehme er unter anderem für 150 Euro Fernanalysen der Patientinnen und Patienten vor, ohne dass er ihnen begegnet.

In einschlägigen wissenschaftlichen Datenbanken wie PubMed und Gepris sind keine wissenschaftlichen und medizinischen Arbeiten von Künlen zu finden. Google Scholar listet ein weiteres selbstverlegtes Buch über Digitalmedizin auf. Künles Dissertation von 1989 zu Leberabzessen ist auf Livivo und in der medizinischen Fakultät der Universitätsbibliothek der LMU zu finden.

Künles Behauptung über die Fehler der PCR-Tests ist derweil nicht neu. Experten haben ihr schon in früheren AFP Faktenchecks widersprochen. So zum Beispiel in diesem Fall, in der sie als Grundlage für eine Sammelklage gegen den Virologen Christian Drosten dienen soll. Oder bei einer vermeintlichen Untauglichkeitserklärung des Tests durch das Gesundheitsministerium der Schweiz (hier).

Erster "Sündenfall": Zahl der bestätigten Coronafälle passt nicht zur Lage in Krankenhäusern

Künlen vergleicht in seinem Leserbrief die Zahl der bestätigten Infektionen mit dem Aufkommen von Coronapatienten in Krankenhäusern. "Die Zahl der positiven Testergebnisse explodiert, die Klinik in Form von geringen Zahlen an Kranken oder Toten passt nicht dazu", schreibt er.

Welche Klinik Künlen genau in seinem Brief mit den Fallzahlen vergleicht, schreibt er nicht. AFP hat mit Professor Uwe Janssens, Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI) und Chefarzt am St.-Antonius-Hospital in Eschweiler über den Vergleich gesprochen. Er sagt in einem Telefonat am 26. Oktober: "Die Zahl der Testergebnisse sagt nichts über die Kranken und Toten in Kliniken aus. Die Zusammensetzung der infizierten Patienten ist nämlich anders als im April."

Er erklärt, dass sich seit Ende Juli vor allem jüngere Menschen infizieren würden. "Der Anteil der Risikogruppe ist wesentlich geringer als der Anteil der jüngeren Menschen", sagt Janssens. Die Krankheitsverläufe seien bei Jüngeren nicht so schwer, weswegen sie seltener ins Krankenhaus müssten. So könne es trotz hoher Fallzahlen dazu kommen, dass die Krankenhausbetten zunächst leer blieben. Aktuell hätten grob geschätzt etwa 86 Prozent der Infizierten einen milden Krankheitsverlauf.

Einen oft milderen Verlauf bei steigenden Fallzahlen im Herbst bestätigt auch Joachim Odenbach. Er ist Sprecher der Deutschen Krankenhausgesellschaft und schreibt am 27. Oktober 2020 an AFP via Mail: Zwar würde derzeit die Zahl der Intensivpatienten in einem ähnlichen Maß steigen wie die Zahl der bestätigten Infektionen. Die Lage in den Krankenhäusern sei aber "beherrschbar". Er erklärt: "Der Anteil der Intensivpatienten und Verstorbenen an den Gesamtinfizierten ist im Vergleich zum Frühjahr gesunken. Das kann verschiedene Ursachen haben, wie massenhafte Testungen auch von asymptomatischen Personen, höhere Vorsicht bei Angehörigen der Risikogruppen und mehr."

Diese Lage könnte sich aber ändern, wenn der aktuelle Anstieg von Infektionsfällen so weitergehe: "Wir haben eine große Bettenkapazität und auch eine große Reserve, aber der Engpass beim Pflegepersonal ist die zentrale Herausforderung", sagt Janssens.

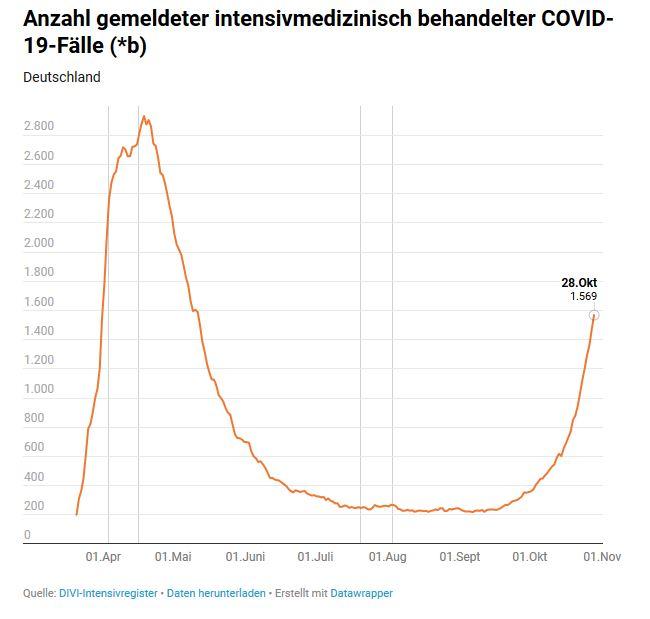

Laut des Registers der DIVI, das die Kapazitäten der Intensivbetten von 1.282 deutschen Krankenhäusern täglich sammelt, waren am 27. Oktober 1.470 von 21.503 Betten von Covid-19-Fällen belegt. Am 15. Oktober, einen Tag vor der Veröffentlichung des Leserbriefes in der Zeitung, waren es mit 655 nur halb so viele.

Die Beobachtung Künlens, dass vor dem 15. Oktober 2020 die Krankenhäuser nicht übermäßig gefüllt waren, ist also prinzipiell richtig. Die Zahlen und das Infektionsgeschehen verändern sich allerdings gerade ständig.

Zweiter "Sündenfall": Der nicht zugelassene PCR-Test zeigt keine Coronainfektionen an und ist somit wertlos

Künlen beschreibt in seinem Brief einen zweiten Sündenfall und stellt dabei mehrere Behauptungen auf. Er schreibt, "dass wir mit PCR-Tests arbeiten, die für diagnostische Zwecke ausdrücklich nicht zugelassen sind, keine Vireninfektion nachweisen können und somit klinisch ohne Wert sind". Auch hier ist nicht klar, wen Künlen mit "wir" meint. Genauso wenig erklärt er, auf welche PCR-Tests welcher Hersteller er sich bezieht.

Grundsätzlich aber stellen sich alle drei Behauptungen als falsch heraus.

Sind PCR-Tests für diagnostische Zwecke zugelassen?

Gabriele Köhne, Sprecherin des Verbandes der Diagnostica-Industrie, schreibt AFP am 27. Oktober 2020 als Antwort auf diese Frage via Mail an AFP: "PCR-Tests sind ausdrücklich für die Infektionsdiagnostik zugelassen. Der Hersteller legt fest, für welche Erreger der Test einsetzbar ist."

Medizinprodukte müssen anders als Arzneimittel nicht von Behörden zugelassen werden, sondern sie durchlaufen ein Konformitätsverfahren, an dessen Ende die CE-Kennzeichnung ("Europäische Konformität") steht. In diesem Verfahren muss ein Hersteller nachweisen, dass sein Produkt sicher ist und die technischen und medizinischen Leistungen auch so erfüllt, wie sie von ihm beschrieben werden (siehe EU-Richtlinien, Seite 12). Die CE-Kennzeichnung wird dann zur Registrierung in Deutschland beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte vorgelegt.

Aktuell sind dort mehr als 800 Coronatests verschiedener Verfahren, wie etwa PCR-Tests, aber auch Antikörpertests, für den deutschen Markt freigegeben. Sie alle haben das CE-Kennzeichen. Zusätzlich können weitere in europäischen Mitgliedstaaten registrierte Tests in Deutschland eingesetzt werden. Alle diese genannten Tests sind sehr wohl für die Diagnostik zugelassen.

Prof. Dr. Jan Kramer, Facharzt für Laboratoriumsmedizin und Mitglied im bundesweiten Interessenverband "Akkreditierte Labore in der Medizin", weist AFP in einer Mail am 27. Oktober außerdem darauf hin: PCR-Testverfahren seien eine "seit Jahren etablierte Methode in der labormedizinischen Diagnostik und insbesondere auch in der molekularen Erregerdiagnostik, zum Beispiel bei Hepatitis, HIV oder humanem Papillomvirus".

Kramer bestätigt, dass zertifizierte Tests meist in der Diagnostik eingesetzt würden. Die Labore würden diese aber vor dem Einsatz noch einmal fachlich validieren.

Ausnahme seien Hersteller, die ihr Verfahren von Anfang an als "RUO" kennzeichnen würden. Das steht für Research-Use-Only (Engl.: nur zu Forschungszwecken). Auch diese würden wieder vom Labor geprüft werden, bevor sie in der Diagnostik zum Einsatz kommen, sagt Kramer. Er fasst zusammen: Daher würden meist bereits zertifizierte Tests eingesetzt.

Weisen PCR-Tests Coronainfektionen nach?

Auch die Behauptung, dass PCR-Tests keine Coronainfektionen nachweisen würden, hat sich Künlen nicht selbst ausgedacht. Sie kursiert schon seit Monaten auf Social Media. Das PCR-Testverfahren weist aber sehr wohl eine Infektion mit Sars-Cov-2 nach.

So schreibt das US-amerikanische Center for Disease Control and Prevention (CDC) auf seiner Website, dass es als "Goldstandard des klinisch-diagnostischen Nachweises von SARS-CoV-2" gelte.

Aus Argentinien antwortet Juan Carballeda, Forscher bei Conicet (Nationaler Forschungsrat für Wissenschaft und Technik) und Mitglied der argentinischen Vereinigung der Virologen, gegenüber AFP schon im Juli, dass der PCR-Test "das Vorhandensein des Virus-Genoms" nachweist und "daran besteht kein Zweifel".

In Europa sehen es die Gesundheitsbehörden ähnlich. Dr. Cédric Carbonneil, Leiter der Abteilung für die Bewertung der beruflichen Tätigkeiten von Ärzten bei der höchsten französischen Gesundheitsbehörde (HAS), spricht von PCR-Tests als sicherem Werkzeug für die korrekte Bestimmung einer Infektion mit Corona. "Die Spezifität der RT-PCR wird auf etwa 99 Prozent geschätzt", sagt Carbonneil. Das mache "falsch positive" Ergebnisse extrem selten.

Die Schweizer Gesundheitsbehörde weist in einem Merkblatt explizit darauf hin, dass mit einem PCR-Test "auf eine SARS-CoV-2-Infektion geschlossen werden" kann. Weiter heißt es: "Mit dieser sehr empfindlichen Methode wird in Patientenproben spezifisch die Nukleinsäure eines Erregers nachgewiesen, was eine Infektion mit dem Erreger belegt."

Auch hat AFP bereits das deutsche Robert-Koch-Institut zu dieser Frage kontaktiert. Sprecherin Ronja Wenchel sagte Ende September in Bezug auf missverständliche Behauptungen aus der Schweiz: "Aufgrund des Funktionsprinzips von RT-PCR-Tests und hohen Qualitätsanforderungen liegt die analytische Spezifität bei korrekter Durchführung und Bewertung bei nahezu 100 Prozent."

Welchen Wert haben PCR-Testergebnisse für die Diagnostik?

Künlen geht in seinem Brief davon aus, dass PCR-Tests nicht zugelassen sind und keine Coronainfektionen nachweisen. Es liegt nahe, dass er deshalb den Testergebnissen keinen Wert für die Diagnostik beimisst. Weltweit setzen aber Experten und Behörden auf die sehr zuverlässigen PCR-Tests und deren Ergebnisse. Dennoch ist der Test nicht fehlerfrei. Falsche Ergebnisse sind selten, aber sie kommen vor.

Laboratoriumsmediziner Kramer sagt gegenüber AFP: Die Sicherheit der Testergebnisse würde von menschlichen Fehlern beeinflusst. "Die Sensitivität der PCR zum Nachweis von Erkrankten hängt von der Abstrichqualität und dem Zeitpunkt der Abnahme ab." Bei einem gut genommenen Abstrich läge die Sensitivität bei 99 Prozent. Liefert der Abstrich aber wenig menschliches Material, läge die Sensitivität nur bei 60 bis 70 Prozent.

Dabei gebe es drei Möglichkeiten, wie ein ein falsches Ergebnis zustande kommen könnte. In den ersten beiden Fällen, den "falsch negativen Ergebnissen", würden zu wenige Viren im Körper zum Fehler führen. Das würde etwa vorkommen, wenn Ärtzte einen Abstrich zu früh (bis zu zwei Tage nach der Infektion) nehmen würden. Kramer erklärt: "Man kann sich in einem Flugzeug anstecken und dann im Flughafen negativ getestet werden."

Auch ein zu später Abstrich (nach Abklingen der Symptome) könne zu einem falsch negativen Ergebnis führen, weil zu wenige Viren im Körper seien. "Glücklicherweise ist man dann zumindest in der Regel keine Infektionsgefahr mehr für andere", sagt Kramer.

Die dritte Möglichkeit, die "falsch positiven Ergebnisse", wurden in Deutschland schon öffentlich diskutiert. Diese entstehen, wenn nur ein einzelner Genabschnitt des Virus getestet würde. Dabei springt der PCR-Test auf andere ältere Corona-Viren an, die es schon vor der aktuellen Pandemie gab.

Um falsche Ergebnisse zu verhindern, rät Kramer "das Ergebnis immer in den Kontext der Symptomatik" zu stellen und im Zweifel ein negatives Ergebnis bei eindeutigen Symptomen erneut durch einen zweiten PCR-Test zu überprüfen.

Trotz dieser Einschränkungen vertraut Kramer dem PCR-Test: "Die Ergebnisse sind wirklich sicher. Es bedarf aber immer einer ärztlichen Einordnung zu Ihrer Beurteilung."

Das bekräftigt auch DIVI-Präsident Janssens. Er verweist ebenfalls darauf, dass "der Test sehr empfindlich" sei, weswegen "es eine Gefahr falsch-positiver Ergebnisse gibt". Auch er rät dazu, die Möglichkeiten des PCR-Tests besser zu nutzen. Auf die Frage, welchen Wert der PCR-Test für seine Arbeit hat, antwortet er: "Uns ist das PCR-Testergebnis enorm wichtig, bleibt aber eine Momentaufnahme."

Nicht nur Kliniken, sondern auch Hausarzt-Praxen setzen auf PCR-Tests. Roland Stahl, Sprecher der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) schreibt in einer Mail an AFP am 27. Oktober: "Es sind die sichersten Tests, die auch die Krankenkassen bezahlen. Das ist nur der Fall, wenn es diagnostisch sinnvoll ist." Eine Übersicht der KBV zeigt, wann PCR-Tests zum Einsatz kommen sollen.

Fazit

Die Behauptungen im Leserbrief von Mathias Künlen sind ungenau bis falsch. Auch die Facebook-Postings, die ihn aufgreifen machen sich diese Positionen zu eigen. PCR-Tests sind ausdrücklich für diagnostische Zwecke zugelassen. International sind sich darüber hinaus viele Experten in Gesundheitsbehörden einig, dass die Genauigkeit der PCR-Tests auch verlässliche Ergebnisse liefert. Das Testverfahren ist seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie weltweiter Standard, um Infektionen nachzuweisen.

AFP hat auch Künlen am 28. Oktober 2020 telefonisch kontaktiert. Er bestätigte seine Behauptungen und habe diese global gemeint: "PCR-Tests liefern keine Aussage darüber, das jemand einen pathogenen vollständigen Virus in sich trägt." Viele bestätigte Coronafälle seien gar nicht erkrankt, weil sie zu wenige oder nur Bestandteile eines Coronavirus in sich trügen. "Der PCR-Test ist mit höchster Vorsicht zu verwenden, weil er uns vorgaukelt, dass wir enorm hohe Infektions- und Krankenzahlen haben, was wir de facto nicht haben", sagt Künlen.

Solche aktuell deutlich steigenden Zahlen von Covid-19-Patienten auf deutschen Intensivstationen stellt das DIVI täglich übersichtlich dar.

Copyright © AFP 2017-2026. Für die kommerzielle Nutzung dieses Inhalts ist ein Abonnement erforderlich. Klicken Sie hier für weitere Informationen.