Nein, George Soros wurde in den USA nicht wegen Wahlbetrugs verhaftet

- Dieser Artikel ist älter als fünf Jahre.

- Veröffentlicht am 1. Dezember 2020 um 14:08

- Aktualisiert am 1. Dezember 2020 um 17:52

- 2 Minuten Lesezeit

- Von: AFP Hongkong

- Übersetzung und Adaptierung: Eva WACKENREUTHER

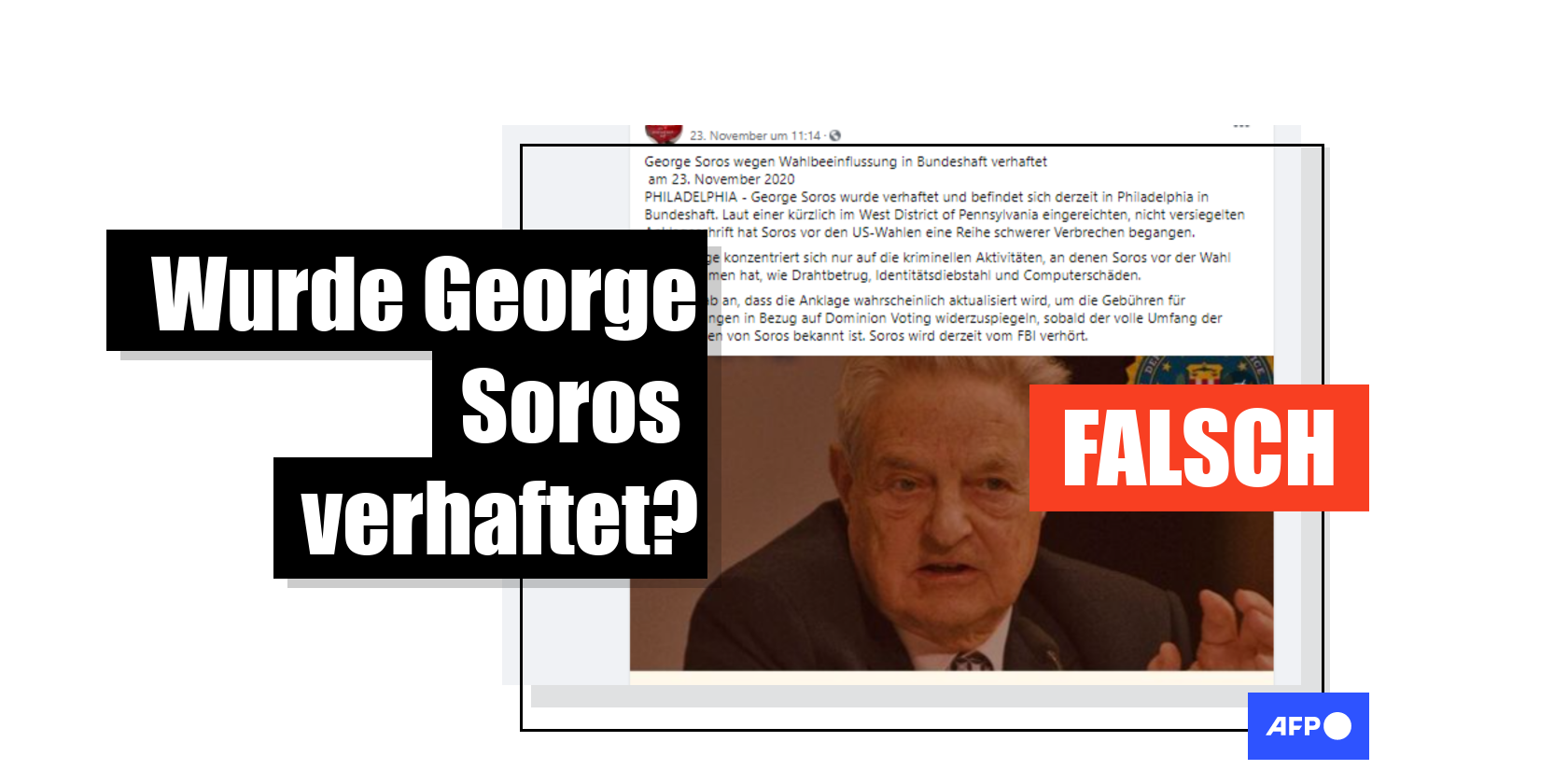

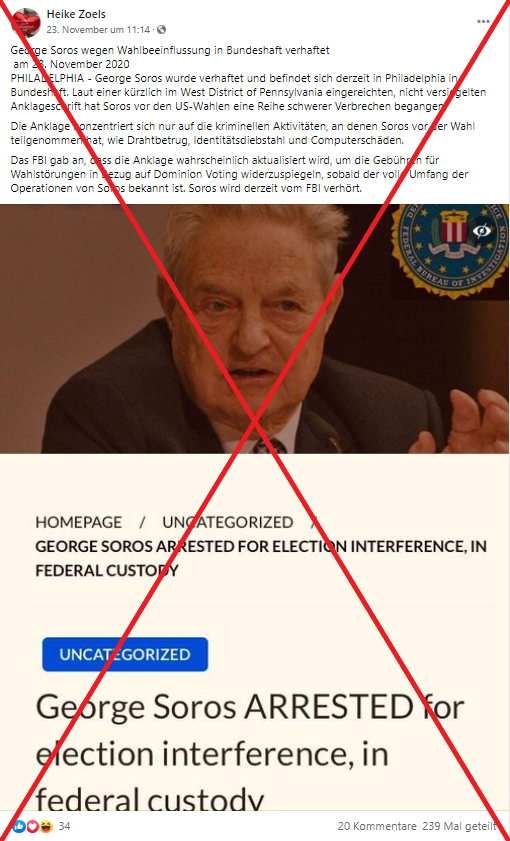

Mehr als 230 Menschen haben das Soros-Posting seit dem 23. November auf Facebook geteilt. Darin zu sehen: Ein Blog-Ausschnitt mit folgender Überschrift (auf Englisch): "George Soros für Wahlbeeinflussung FESTGENOMMEN, in Bundeshaft". In der Beschreibung des Postings heißt es dazu: "Laut einer kürzlich im West District of Pennsylvania eingereichten, nicht versiegelten Anklageschrift hat Soros vor den US-Wahlen eine Reihe schwerer Verbrechen begangen. Die Anklage konzentriert sich nur auf die kriminellen Aktivitäten, an denen Soros vor der Wahl teilgenommen hat." Darunter seien Identitätsdiebstahl und IT-Verbrechen gefallen, heißt es weiter.

Nutzer teilen ähnliche Gerüchte auch hier oder hier. Die Behauptung ist aber frei erfunden.

Facebook-Screenshot: 01.12.2020

Die Behauptung geht auch in sozialen Medien in den USA um. Hier wird die angebliche Verhaftung des ungarischstämmigen Geschäftsmanns Soros noch genauer beschrieben: Er soll in Philadelphia festgenommen worden sein, einer Stadt im US-Bundesstaat Pennsylvania. US-amerikanische Faktencheck-Organisationen haben sich bereits hier, hier oder hier mit der falschen Behauptung beschäftigt.

Eine Sprecherin von Soros Stiftung "Open Society Foundation", Laura Silber, sagte AFP am 25. November, dass die Berichte "gänzlich falsch" seien.

Ein Sprecher der Polizei in Philadelphia, Eric McLaurin, hat gegenüber AFP am 1. Dezember gesagt: "Das Polizeidepartement von Philadelphia hat George Soros nicht verhaftet."

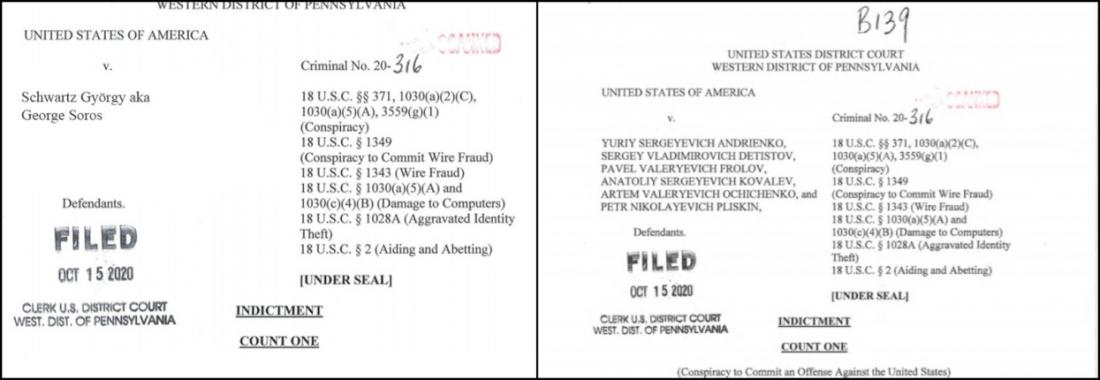

Eine Stichwortsuche nach dem Bericht ergab außerdem, dass die Anklageschrift manipuliert wurde. Das Originaldokument, eine Anklage der Bundesbehörden gegen sechs russische Geheimdienstmitarbeiter wegen Internetkriminalität, lässt sich auf der Website des US-Justizministeriums hier einsehen. Eine Gegenüberstellung zeigt das gefälschte Schriftstück (links) und die originale Anklage (rechts):

Vergleich der Anklageschrift: links die Fälschung, rechts das Original Quelle: Screenshot Anklageschriften, 26.11.2020

Am 19. Oktober hatte das Justizministerium das echte Schreiben gemeinsam mit dieser Stellungnahme veröffentlicht, die den folgenden Titel trägt: "Sechs russische Mitarbeiter des GRU (Anm. d. Red.: russischer Militärgeheimdienst) im Zusammenhang mit dem weltweiten Einsatz von zerstörerischer Malware und anderen störenden Aktionen im Cyberspace angeklagt." Die verfälschte Anklageschrift ist eine prominente: Sie erreichte auch deutschsprachige Medien. Die Ermittler in den USA machten dabei sechs Hacker unter anderem für einen Hack von Emmanuel Macrons Partei vor der französischen Präsidentschaftswahl 2017, eine Attacke auf das digitale Backend der Olympischen Spiele 2018 und das Lahmlegen eines ukrainischen Energieversorgers verantwortlich. Sie sollen hinter dem Kryptotrojaner "NotPetya" stecken, der weltweit für gesperrte Computersysteme gesorgt hatte.

George Soros, ein in Ungarn geborener US-amerikanischer Geschäftsmann, ist schon in der Vergangenheit mehrfach in den Fokus rechter und antisemitischer Verschwörungserzählungen geraten. AFP hat bereits zahlreiche Falschmeldungen über ihn geprüft, etwa hier, hier oder hier.

Fazit: Die Anklageschrift, auf der die Behauptungen beruhen, wurde bearbeitet. Sie beruht auf der Anklage von sechs russischen Hackern, deren Namen durch den von George Soros ersetzt wurden. Eine Sprecherin von Soros dementiert die Gerüchte außerdem.

Update: Mitteilung der Polizei Philadelphia ergänzt

Copyright © AFP 2017-2026. Für die kommerzielle Nutzung dieses Inhalts ist ein Abonnement erforderlich. Klicken Sie hier für weitere Informationen.