Nein, Deutschland bürgert niemanden nach sieben Jahren ohne Beachtung von Sprachdefiziten und Arbeitslosigkeit ein

- Dieser Artikel ist älter als fünf Jahre.

- Veröffentlicht am 23. Oktober 2020 um 17:00

- Aktualisiert am 23. Oktober 2020 um 17:59

- 4 Minuten Lesezeit

- Von: Jan RUSSEZKI, AFP Deutschland

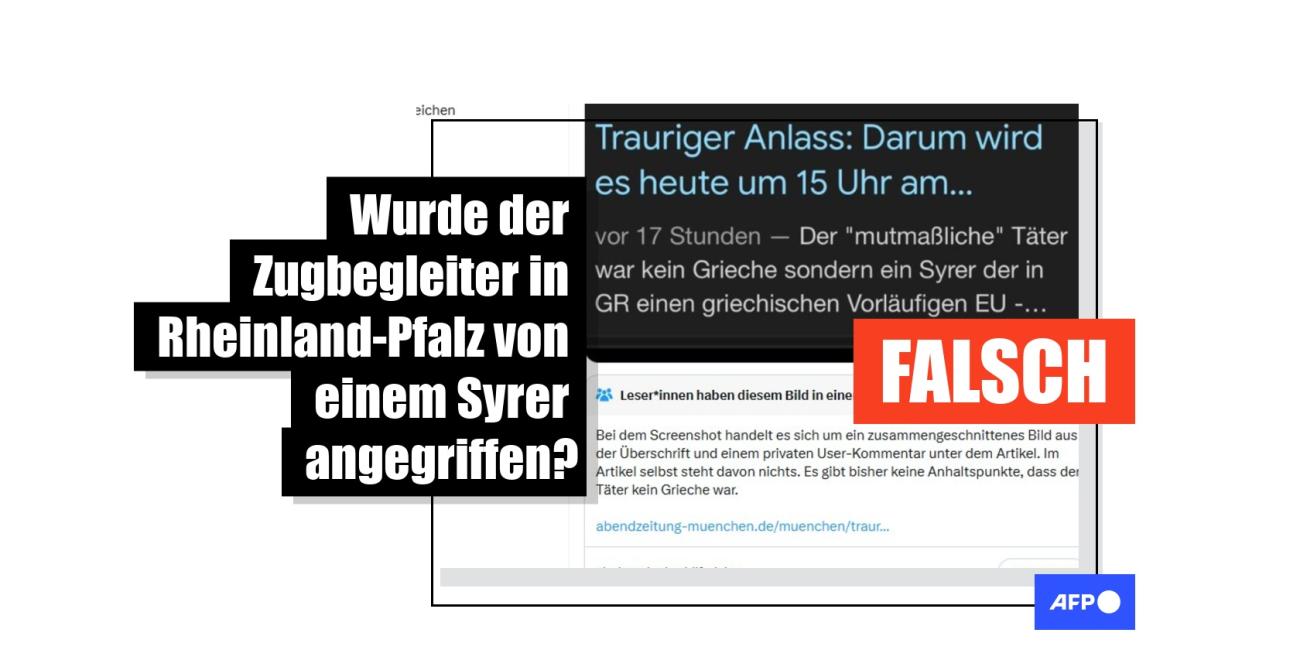

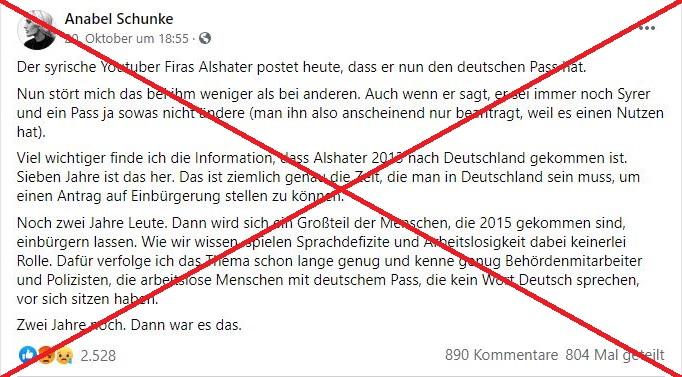

Am 20. Oktober 2020 veröffentlichte Anabel Schunke, die etwa 83.000 Abonnenten auf Facebook hat, ihre Reaktion auf die Einbürgerung des syrischen Youtubers Firas Alshater. Alshater kam nach eigenen Angaben vor sieben Jahren aus der syrischen Hauptstadt Damaskus nach Deutschland und begann hier eine Karriere als Comedian.

25 Minuten nach seinem Posting über die erhaltene Staatsbürgerschaft nimmt Schunke diese in einem eigenen Posting zum Anlass für die Behauptung, dass sich in zwei Jahren "ein Großteil der Menschen, die 2015 gekommen sind, einbürgern lassen" würden. "Zwei Jahre noch. Dann war es das", warnt sie und schreibt weiter: "Wie wir wissen, spielen Sprachdefizite und Arbeitslosigkeit dabei keinerlei Rolle." Ihre Behauptung verbreitete sich bislang über 800 Mal.

Schunke ist nach eigenen Angaben Model und Journalistin. Sie schreibt etwa für den Blog "Achse des Guten". Ihr Instagram-Account steht unter anderem in Verbindung mit Accounts der AfD, wie eine Datenrecherche von Correctiv zeigt. Letztere sind ebenso wie AFP Partner im internationalen Facebook-Faktenprüferprogramm. Auf Facebook postet Schunke vor allem Islam- oder Regierungskritik, und sie macht immer wieder Verbrechen von People-of-Color zum Thema.

Ihr aktueller Post bezieht sich nun auf den syrischen Youtuber Alshater. Sie kommentiert den Zeitpunkt seiner Einbürgerung mit den Worten: "Das ist ziemlich genau die Zeit, die man in Deutschland sein muss, um einen Antrag auf Einbürgerung stellen zu können."

AFP hat die drei Behauptungen von Schunkes Post geprüft. Sie schreibt, dass Sprachkenntnisse und ein Arbeitsplatz für eine Einbürgerung keine Rolle spielen würden. Außerdem räumt sie der Behauptung viel Platz ein, dass Menschen nach sieben Jahren Wartezeit eingebürgert würden.

Alle drei Behauptungen halten aber nicht stand. Eine Einbürgerung für Menschen etwa, die weder in Deutschland geboren sind, noch deutsche Vorfahren haben, ist nicht so einfach wie im Post dargestellt.

Sprachkenntnisse sind Voraussetzung für Einbürgerung

Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) veröffentlicht auf seiner Homepage Kriterien für eine Einbürgerung. Dort heißt es: "Um eingebürgert zu werden, muss man bestimmte Voraussetzungen erfüllen, wie beispielsweise eine gewisse Mindestaufenthaltsdauer, ausreichende Deutschkenntnisse und die eigenständige Sicherung des Lebensunterhalts, beispielsweise durch Erwerbstätigkeit". An anderer Stelle wird diese Liste an Voraussetzungen noch weiter ergänzt.

Anders als Schunke behauptet, spielen Sprachdefizite für eine Einbürgerung sehr wohl eine Rolle. Zum Zeitpunkt der Einbürgerung müssen Bewerber laut BAMF mindestens das Sprachniveau B1 auf der Skala des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GER) vorweisen. Der GER führt aus, was das bedeutet: Sie müssen die meisten Situationen auf einer Reise im Sprachgebiet bewältigen können. Dafür bietet das BAMF freiwillige Integrationskurse an, die auch die Rechts- und Gesellschaftsordnung sowie die Lebensverhältnisse in Deutschland in 700 Unterrichtsstunden à 45 Minuten vermitteln.

Einbürgerung nach sieben Jahren?

Das Zertifikat über einen erfolgreichen Abschluss eines solchen Integrationskurses kann die Mindestaufenthaltsdauer in Deutschland für Bewerberinnen und Bewerber verkürzen, die es für eine Einbürgerung braucht. Üblicherweise schreibt das BAMF einen "gewöhnlichen und rechtmäßigen Aufenthalt in Deutschland" von acht Jahren vor – nicht sieben Jahre, wie Schunke behauptet. Ein Integrationskurs verkürzt diese Frist um ein Jahr. Ein besonders guter Abschluss oder ehrenamtliches Engagement bei gemeinnützigen Organisationen verkürzt die Frist um zwei Jahre.

Weil die Frist also sechs bis acht Jahre betragen kann, ist die Prognose von Schunke für das Jahr 2022 nicht korrekt. Sie schreibt, dass sich dann "ein Großteil der Menschen, die 2015 gekommen sind, einbürgern lassen" würde. Sie könnten sich aber bereits 2021 oder auch erst 2023 einbürgern lassen – sofern sie eben auch alle anderen Bedingungen dafür erfüllen. So müssen Bewerberinnen und Bewerber neben besagten Sprachkenntnissen zum Beispiel das unbefristete Aufenthaltsrecht haben, dürfen nicht für Straftaten verurteilt worden sein und müssen einen Einbürgerungstest bestehen.

Arbeitslos eingebürgert?

Eine weitere Bedingung ist laut BAMF der Nachweis über eine "eigenständige Sicherung des Lebensunterhalts (auch für unterhaltsberechtigte Familienangehörige) ohne Sozialhilfe und Arbeitslosengeld II". Das bedeutet, der Lebensunterhalt muss selbst bestritten werden.

Es gibt dabei Ausnahmen – und zwar dann, wenn die Antragstellenden nicht selbst Schuld an ihrer Arbeitslosigkeit sind. "Das ist zum Beispiel der Fall, wenn Sie durch eine betriebsbedingte Kündigung arbeitslos geworden sind, die mit ihrem Verhalten an der Arbeitsstelle nichts zu tun hat", heißt es auf der Webseite der Integrationsbeauftragten. Das kann etwa der Fall sein, wenn ein Unternehmen aus finanziellen Gründen Stellen abbauen muss.

Auch wer nicht arbeiten kann, weil sie oder er etwa kleine Kinder betreuen muss, kann ohne einen Job eingebürgert werden. Staatliche Leistungen wie Arbeitslosengeld II dürfen dann bezogen werden. Auch Schülerinnen und Schüler, Auszubildende und Studierende dürfen staatliche Leistungen beziehen. Das letzte Wort bei einer Einbürgerungsentscheidung hat laut BAMF dabei in der Regel die Kommune. Deswegen kommt es vor, dass sich die Bedingungen lokal unterscheiden.

Fazit

Anabel Schunkes Aussagen sind falsch. Sie schreibt, dass Sprachdefizite und Arbeitslosigkeit keinerlei Rolle spielen. Sprachkenntnisse und ein eigenständiger Lebensunterhalt sind aber sogar Kernbedingungen für eine Einbürgerung – auch, wenn es Ausnahmen gibt.

Ein weiterer Beitrag von Schunke vom 21. Oktober 2020 gibt an, dass ihre Aussagen auf Kritik gestoßen seien. Sie formuliert in ihrer Reaktion darauf: "Ich sehe mich nur in allem noch mehr bestätigt." Die Profile ihrer Kritikerinnen postet sie öffentlich, bezeichnet diese unter anderem als "grenzdebil" und sagt: "Es waren Follower des syrischen Youtubers Firas Alshater".

Firas Alshater selbst gibt gegenüber AFP an, er habe "viele Beleidigungen und Nachrichten von den Fans" von Schunke bekommen. Er schreibt in einer Mail am 22. Oktober: "Da ich schon seit Jahren im öffentlichen Leben stehe, bin ich daran gewöhnt. Ich gebe nicht jeder Nachricht die Aufmerksamkeit, die sie sucht."

Copyright © AFP 2017-2026. Für die kommerzielle Nutzung dieses Inhalts ist ein Abonnement erforderlich. Klicken Sie hier für weitere Informationen.