Warum Solar- und Windkraftanlagen vergleichsweise umweltschonende Energiequellen sind

- Veröffentlicht am 25. Juli 2025 um 16:57

- 7 Minuten Lesezeit

- Von: Elena CRISAN, AFP Österreich

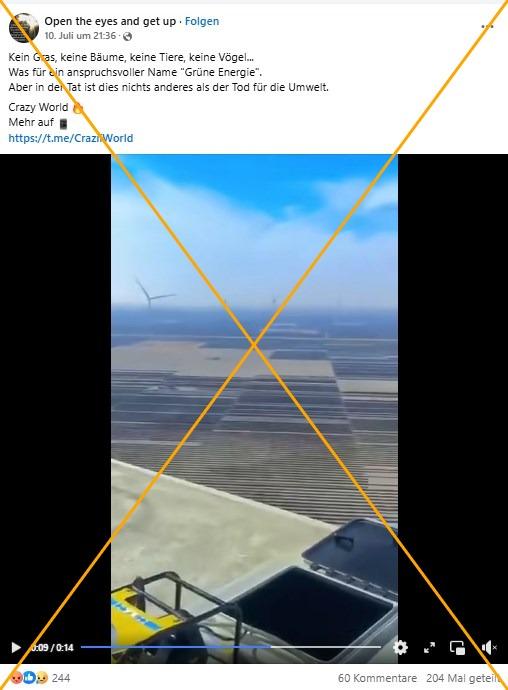

"Wir lassen unsere Zerstörung zu", postete ein Facebook-User am 11. Juli 2025 in Begleitung eines Videos, das unzählige Solarpanels und einzelne Windturbinen zeigt, die sich bis zur Horizontlinie streckten. Die Perspektive deutet darauf hin, dass es von einer Windturbine aufgenommen wurde. Über sogenannte grüne, also erneuerbare Energie, hieß es des Weiteren in den Posts, sie sei "nichts anderes als der Tod für die Natur und unseren Lebensraum".

Ähnlich tönten Beiträge auf Telegram, X sowie Youtube. Auf Ungarisch kursierte die Behauptung ebenfalls.

Dass erneuerbare Energien der Umwelt Schaden zufügen würden, ist eine gängige Argumentation gegen den Klimaschutz. AFP widerlegte in der Vergangenheit Behauptungen, wonach zum Beispiel Windräder unverhältnismäßig für Waldrodungen verantwortlich seien.

Solar- oder Windkraftanlagen stoßen keine Schadstoffe in Böden aus

"Es gibt keine Schadstoffeinträge, die den Boden nach Rückbau der Anlagen unfruchtbar machen würden", schrieb Matthias Futterlieb, Fachexperte des Umweltbundesamts für erneuerbare Energien am 18. Juli 2025 auf AFP-Anfrage.

"Natürlich" würden sowohl Windenergie- als auch Photovoltaik-Anlagen (PV-Anlagen) "während ihrer Nutzungsdauer Flächen belegen, welche dann zeitweise nicht landwirtschaftlich genutzt werden können (sofern es sich vorher überhaupt um landwirtschaftliche Flächen handelte)".

Doch eine landwirtschaftliche Nutzung bei gleichzeitiger Stromerzeugung auf derselben Fläche sei kein Widerspruch, sollte sich der Boden dafür eignen. Konzepte wie Agri-Photovoltaik ermöglichen eine Doppelnutzung, indem PV-Anlagen etwa über Äcker oder Nutzpflanzen gebaut werden. Außerdem werden PV-Anlagen neben Autobahnen oder Schienenwegen in Deutschland gefördert. Hierbei kann die bereits bestehende Infrastruktur oft mitgenutzt werden: "Flächen für Photovoltaik- und Windenergieanlagen werden absichtlich dort geplant, wo das Landschaftsbild bereits vorgeprägt ist."

Laut Informationen des Umweltbundesamts auf AFP-Anfrage beanspruchen Photovoltaik-Freiflächenanlagen in Deutschland "aktuell 0,13 Prozent der Landesfläche bei derzeit 104 Gigawatt (GW) Photovoltaik". Stand Februar 2024 waren zwei Drittel der bundesweiten Photovoltaikleistung auf Dachflächen installiert. Bis 2040 soll die installierte Leistung auf insgesamt 400 GW steigen. Auf Freifläche würde der Ausbau auf "maximal 0,5 Prozent der Landesfläche" kommen.

David Manske ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung. Das Institut führt einen Monitor zum naturverträglichen Ausbau erneuerbarer Energien in Deutschland. Photovoltaik-Anlagen würden laut dem Experten im AFP-Gespräch am 24. Juli 2025 oft auf Flächen gebaut werden, "die vorher in landwirtschaftlicher Nutzung waren, etwa für Ackerbau". Für den Boden sei es "positiv", wenn er nicht mehr landwirtschaftlich genutzt werde und sich dadurch regenerieren könne.

Er resümierte zur Behauptung, dass Solar- und Windparks der Umwelt schaden würden: "Natürlich hat Infrastruktur immer eine Auswirkung auf Umwelt und Natur", sagte der Forscher. Dass sie aber "per se umweltschädlich" sei, "stimmt nicht". Das hänge von der Ausgestaltung der Anlage ab, in Deutschland würden "die Auswirkungen auf Umwelt und Natur möglichst gering" gehalten werden.

Als noch ausbaufähig für den Naturschutz erwähnte Manske drei Aspekte. Einerseits hätten Anlagen mit einer Umzäunung eine Barrierewirkung für Rehe oder Hasen. Andererseits beobachte er den Trend, dass möglichst viele Paneele auf einer Fläche gebaut würden. "Aus Naturschutzsicht ist es generell besser, wenn die Paneelreihen etwas größer sind und der Boden nicht zu sehr beschattet wird."

Umweltbelastungen von Photovoltaik- und Windenergieanlagen deutlich geringer als bei fossilen Energien

Sobald eine Photovoltaik- oder einer Windenergieanlage in Betrieb ist, würden laut Futterlieb vom Umweltbundesamt "keine nennenswerten Umweltwirkungen" auftreten. Dafür sorgen etwa auch gesetzliche Auflagen hinsichtlich des Artenschutzes oder der Lärmbelastung. Darunter fallen etwa Abschaltungen der Anlagen, wenn Fledermäuse in der Dämmerung durchziehen.

Was PV-Anlagen anbelangt, hielt das Bundeswirtschaftsministerium in einem Leitfaden Stand Juli 2024 fest: "Häufig werden im Bebauungsplan oder in der Baugenehmigung für die PV-Freiflächenanlagen Überwachungs- und Nachweispflichten zur Einhaltung umweltbezogener Maßnahmen, insbesondere zur Vermeidung, zur Verminderung und zum Ausgleich nachteiliger Umweltauswirkungen, festgelegt."

Die Herstellung und das Recycling von Photovoltaik- oder Windenergieanlagen wirken sich zwar auf die Umwelt aus. Hierbei argumentierte Futterlieb jedoch: Erneuerbare-Energie-Anlagen "unterscheiden sich ganz wesentlich von fossilen Kraftwerken, welche durch die permanente Brennstoffzufuhr durchgängig Umweltbelastungen verursachen". Das sei bei Windenergie- und Photovoltaikanlagen nicht der Fall. Je länger diese in Betrieb seien, desto "geringer sind folglich die Umweltwirkungen pro erzeugter Kilowattstunde Strom". Diesen Unterschied belegen Studien sowie Emissionsbilanzen.

Manske argumentierte ähnlich: "Braunkohle-Abbauflächen machen in Deutschland rund 180.000 Hektar aus, bei PV-Freiflächenanlagen sind es gerade mal zirka 35.000 Hektar."

"Die Umweltwirkungen von Photovoltaik- und Windenergieanlagen pro erzeugter Kilowattstunde sind um ein Vielfaches geringer als die von fossilen Kraftwerken", fasste Futterlieb vom Umweltbundesamt zusammen. "Durch verbesserte Wirkungsgrade kann dieselbe Leistung auf immer weniger Fläche installiert werden, sodass der genannte Wert auch geringer ausfallen kann", erklärte auch Futterlieb.

Solaranlagen können laut Expertinnen und Experten mitunter auch positive Auswirkungen auf die Umwelt haben. Der Bundesverband Neue Energiewirtschaft (BNE) untersuchte im Jahr 2024 die Auswirkungen von insgesamt 31 Solaranlagen auf die Artenvielfalt. BNE-Geschäftsführer Robert Busch fasste die Ergebnisse der Studie gegenüber der "Tagesschau" so zusammen: "Die Artenvielfalt dieser Photovoltaik-Anlagen ist geradezu überwältigend. 400 Pflanzenarten, 200 Tierarten. Das ist mehr, als wir je zu hoffen gewagt hätten."

Video zeigt wohl hybride Anlage in indischer Wüste

Eine umgekehrte Bildsuche mithilfe mehrerer Screenshots des Videos lieferte Hinweise zum Standort des Solar- und Windparks. Das Video wurde bereits im Januar 2025 auf Instagram, Tiktok sowie in einem Subreddit geteilt, "der sich der Würdigung der wissenschaftlichen Errungenschaften und Innovationen Indiens widmet". Dort schrieben mehrere Userinnen und User, dass es sich um einen hybriden Energiepark in Khavda handle. Das ist ein Dorf nahe der pakistanischen Grenze im Bezirk Kutch (auch Kachchh genannt) im indischen Bundesstaat Gujarat.

Eine vom Bundesstaat betriebene Website schrieb über den Bezirk, dass er bereits in historischen Schriften als "Ödland" bezeichnet wurde. Des Weiteren ist über die Region zu lesen: "51 Prozent der Fläche von Kachchh sind von salzhaltiger, unfruchtbarer Wüste bedeckt (...), und 34,73 Prozent der Fläche werden landwirtschaftlich genutzt." Der Waldanteil beträgt laut denselben Informationen etwas mehr als 15 Prozent. Dieser Abschnitt wurde ebenfalls in einer Community Note zum X-Beitrag mit der Falschinformation zitiert.

Eine erweiterte Websuche führte weiter zum Betreiber des Energieparks in Khavda. Dabei handelt es sich um den indischen Energiekonzern Adani Green Energy Limited. Gautam Adani, dem Milliardär hinter dem Energieunternehmen Adani, wird Korruption vorgeworfen. Den Standort des Energieparks erhielt er laut kritischen Stimmen durch seine Verbindungen zum indischen Regierungschef Narendra Modi.

AFP besuchte den Energiepark im Jahr 2024 und dokumentierte den Fortschritt des Anlagenbaus in der Wüste an der Grenze zu Pakistan. AFP Faktencheck fragte den Fotografen, der damals vor Ort war, per E-Mail, ob es plausibel sei, dass das Video tatsächlich aus Khavda stamme. Er antwortete am 22. Juli 2025: "Ja, sieht nach derselben Anlage aus." Er vermute, dass das Video von einer der Windkraftanlagen während ihrer Installation aufgenommen wurde.

Eine erweiterte Websuche führte außerdem zu einem X-Beitrag von Erik Solheim, einem ehemaligen norwegischen Klima- und Umweltminister, in dem er den Energiepark lobend erwähnte. Von AFP kontaktiert, antwortete Solheim am 21. Juli 2025, der Clip aus den Beiträgen schaue "sehr dem ähnlich, was ich in Gujarat gesehen habe".

Zahlreiche Elemente wie etwa die Ausrichtung der Solarpanels, die Farbe des Bodens sowie der Verlauf der Wege im Energiepark aus dem Video stimmen mit der Landschaft in Gujarat überein, wie eine Geolocation zeigte.

Das Hybridprojekt aus Solar- und Windenergie in Khavda soll nach seiner Fertigstellung im Jahr 2027 eine Kapazität von 30 GW erreichen und nach Medienberichten die weltweit größte Anlage für erneuerbare Energien sein. In einer Aussendung gab das Unternehmen Adani am 14. Februar 2024 an, dass der Park nach seiner Fertigstellung jährlich 16,1 Millionen Haushalte mit Strom versorgen könne.

AFP kontaktierte Adani zuerst am 17. Juli 2025, welches zwar keine konträren Informationen zu den zugrundeliegenden AFP-Recherchen lieferte, aber auch keine öffentliche Stellungnahme abgeben wollte.

Auf Instagram veröffentlichte das Unternehmen ein Video, in dem die Landschaft vor Baubeginn des Hybridparks zu sehen ist. In der Caption wird sie ebenfalls als "einst unfruchtbares Land" beschrieben.

Ein Nachhaltigkeitsreport, durchgeführt durch das Beratungsunternehmen Arcadis und am 28. Oktober 2023 auf der Webseite des Energieunternehmens Adani veröffentlicht, untersuchte die Auswirkungen des Energieprojekts auf die Ökologie. Dieser wurde als "mäßig" eingeschätzt. Festgehalten wurde, dass das untersuchte Gebiet "salzhaltige Wüstengebiete, Salzwiesen und Graslandschaften" umfasse. "Während der Bauphase wird nur minimal Vegetation gerodet", hieß es schließlich. Zudem gebe es im Umkreis von zehn Kilometern um das Projektgelände "keine ausgewiesenen Waldgebiete" oder Wildschutzgebiete. Hierbei handelt es sich um Angaben, die AFP nicht eigenständig überprüfen konnte.

Fazit: Im Internet wurde ein Video samt der Behauptung geteilt, dass grüne Energie der Umwelt schade und Böden unfruchtbar mache. Doch AFP-Recherchen legen nahe, dass die Aufnahmen von einer Region in der indischen Wüste stammen, die auch vor dem Bau eines Energieparks wüst und leblos war. Experten bekräftigten die positiven Effekte von erneuerbaren Energien gegenüber AFP.

Copyright © AFP 2017-2026. Für die kommerzielle Nutzung dieses Inhalts ist ein Abonnement erforderlich. Klicken Sie hier für weitere Informationen.