Vorsicht bei diesen Behauptungen über die Umweltschäden durch erneuerbare Energien

- Dieser Artikel ist älter als drei Jahre.

- Veröffentlicht am 10. Mai 2022 um 15:19

- Aktualisiert am 24. Juni 2022 um 15:37

- 11 Minuten Lesezeit

- Von: Feliks TODTMANN, Elias HUUHTANEN, AFP Deutschland, AFP Finnland

Auf Facebook kursiert seit Mitte März ein Beitrag (hier, hier), der verschiedene Behauptungen über die angeblich umweltschädlichen Folgen erneuerbarer Energien aufstellt. Der Beitrag wurde in den vergangenen Wochen über einhunderttausend Mal geteilt. Ähnliche Beiträge verbreiteten sich zudem auf Englisch und Finnisch. Der aus dem Englischen übersetzte Text stammt Angaben aus dem Posting zufolge ursprünglich von dem Karriere-Netzwerk LinkedIn. Der LinkedIn-Beitrag wurde dort jedoch bereits gelöscht.

Die Behauptungen: Der Beitrag befasst sich mit den schädlichen Umweltfolgen von Elektroautos und erneuerbaren Energien. Zu Beginn des Postings heißt es, ein Elektroauto sei kein "Null-Emissions-Fahrzeug", da die Energie, die es antreibt, zu einem großen Teil aus Kohlekraftwerken stamme. Zur Gewinnung der Metalle und seltenen Erden, die in der Batterie eines Elektroautos verarbeitet seien, müssten zudem insgesamt 500.000 Pfund – rund 227 Tonnen – "der Erdkruste" ausgegraben werden.

Zum Thema Solarenergie heißt es: Für die Herstellung von Solarpaneelen würden verschiedene giftige und umweltschädliche Stoffe wie Salzsäure, Schwefelsäure, Salpetersäure, Fluorwasserstoff, Trichlorethan, Aceton und weitere verwendet. Der Siliziumstaub stelle eine Gefahr für Arbeiterinnen und Arbeiter dar. Darüber hinaus könnten Photovoltaikplatten nicht recycelt werden.

Der Beitrag behauptet weiter: "Windkraftanlagen sind das Nonplusultra in Sachen Kosten und Umweltzerstörung." Für den Bau einer Windkraftanlage würden insgesamt 1300 Tonnen Beton, 295 Tonnen Stahl, 48 Tonnen Eisen, 24 Tonnen Glasfaser sowie die seltenen Erden Neodym, Praseodym und Dysprosium benötigt. Die Rotorblätter hätten eine Lebensdauer von 15 bis 20 Jahren und seien nicht recycelbar.

Das Posting endet mit der Aussage: "Ich bin nicht gegen Bergbau, Elektrofahrzeuge, Wind- oder Solarenergie. Aber ich zeige die Realität der Situation." Unter dem Text findet sich ein Bild einer Windkraftanlage, bei der zwei von drei Rotorblättern zerbrochen sind.

Zu erneuerbaren Energien und den Elektroautos kursieren zahlreiche Falschbehauptungen in sozialen Netzwerken. AFP überprüfte in der Vergangenheit bereits Behauptungen, wonach die Energiewende Schuld an einem Stromausfall in Berlin sei, ein Wintereinbruch im Jahr 2021 deutschlandweit Zehntausende Wind- und Solarenergieanlagen stillgelegt habe oder die Produktion einer einzigen E-Auto-Batterie Tausende Liter Sprit verbrauche.

Das in dem Posting verwendete Foto der beschädigten Windkraftanlage stammt aus dem Jahr 2018 und zeigt ein Windrad in der nordrhein-westfälischen Gemeinde Borchen. Die Anlage war am 8. März aus zunächst ungeklärter Ursache havariert. Nach Angaben des Landkreises Paderborn kam ein unabhängiger Gutachter damals zu dem Ergebnis, dass die Ursache der Havarie in erster Linie in menschlichem Versagen liege. "Ein technischer Defekt ist mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen", heißt es laut Kreisverwaltung in dem Prüfbericht.

Behauptung: 40 Prozent der Elektroautos in den USA werden mit Kohlestrom betrieben

Der Facebook-Beitrag beginnt mit einer Kritik an der Umweltbilanz von Elektroautos. Deren Batterien speicherten lediglich elektrische Energie, "die anderswo erzeugt wird, vor allem durch Kohle, Uran, erdgasbetriebene Kraftwerke oder dieselbetriebene Generatoren". Da in den USA 40 Prozent des Stroms aus Kohlekraftwerken stammten, würden demzufolge auch 40 Prozent der Elektroautos mit Kohlestrom fahren.

Die Aussage ist teilweise falsch. Tatsächlich hat die Energiequelle, aus der der Strom für die Batterieladung eines Elektroautos stammt, Einfluss auf dessen CO2-Bilanz. Wird die Energie aus fossilen Rohstoffen erzeugt, wirkt sich das negativ auf die Treibhausgasemissionen eines E-Autos aus.

Nach Angaben der US-Energieinformationsbehörde (EIA) wurden 2021 allerdings 21,8 Prozent der nationalen Stromproduktion aus Kohle erzeugt, nicht wie behauptet 40 Prozent. Der Anteil der erneuerbaren Energien lag demnach bei rund 20 Prozent. Expertinnen und Experten der EIA gehen derzeit davon aus, dass erneuerbare Energien 2022 Kohle bei der Stromerzeugung in den USA überholen werden.

In Deutschland lag 2021 der Anteil der Kohle bei der Stromerzeugung bei rund 30 Prozent. Zwölf Prozent des Stroms wurden zudem aus Erdgas erzeugt. Alle erneuerbaren Energieträger zusammen produzierten über 42 Prozent des Stroms, etwa so viel wie die beiden fossilen Energieträger Kohle und Gas zusammen. Der Anteil der erneuerbaren Energie soll nach Plänen der Bundesregierung in Zukunft noch weiter ausgebaut werden: Bis 2030 soll der Anteil erneuerbarer Energien am Bruttostromverbrauch auf mindestens 80 Prozent steigen.

Behauptung: Jede E-Auto-Batterie benötigt dieselben Rohstoffe

In dem Beitrag heißt es weiter, eine typische Elektroauto-Batterie wiege rund 450 Kilogramm und enthalte rund elf Kilogramm Lithium, 27 Kilogramm Nickel, 20 Kilogramm Mangan, 13 Kilogramm Kobalt, 90 Kilogramm Kupfer und 18 Kilogramm Aluminium, Stahl und Kunststoff". Insgesamt müssten für die Gewinnung dieser Rohstoffe "500.000 Pfund" – rund 270 Tonnen – der Erdkruste umgegraben werden.

Mehrere unabhängige Experten für die Produktion von E-Auto-Batterien und Bergbau widersprachen dieser Darstellung. Jens Buchgeister ist wissenschaftlicher Mitarbeiter der Forschungsgruppe "Forschung für nachhaltige Energietechnologien" am Karlsruher Institut für Technologie (KIT). Das im Posting genannte Gewicht einer Batterie für ein "typisches Elektroauto" sei in dieser verallgemeinernden Form nicht korrekt, erklärte er in einer E-Mail vom 4. Mai 2022 gegenüber AFP.

In der Behauptung werde vernachlässigt, "dass das Batteriegewicht entscheidend von der Batteriekapazität beeinflusst wird", schrieb Buchgeister. So verfüge etwa ein elektrischer Kleinwagen wie der VW E-Up über eine Batteriekapazität von 36,8 Kilowattstunden bei einem Batteriegewicht von 250 Kilogramm, während ein Tesla Model 3 in der Long-Range-Version mit einer 82-Kilowattstunden-Batterie bei einem Gewicht von 480 Kilogramm ausgeliefert werde.

Die Menge des erforderlichen Erdaushubs für die Gewinnung der benötigten Rohmaterialen ließe sich zudem nicht exakt angeben, wie in dem Posting behauptet werde, erklärte Buchgeister. Hierzu fehlten genaue Daten aus den Bergwerken. Allerdings schätzt er die Menge von 227 Tonnen als deutlich zu hoch ein. "Die gewonnenen Erze beinhalten mehrere der hier betrachteten metallischen Rohstoffe, als auch weitere wertvolle Rohstoffe, die gemeinsam gefördert und über verschiedene Prozesse separat für die jeweiligen Anwendungsgebiete zur Verfügung gestellt werden", schrieb Buchgeister.

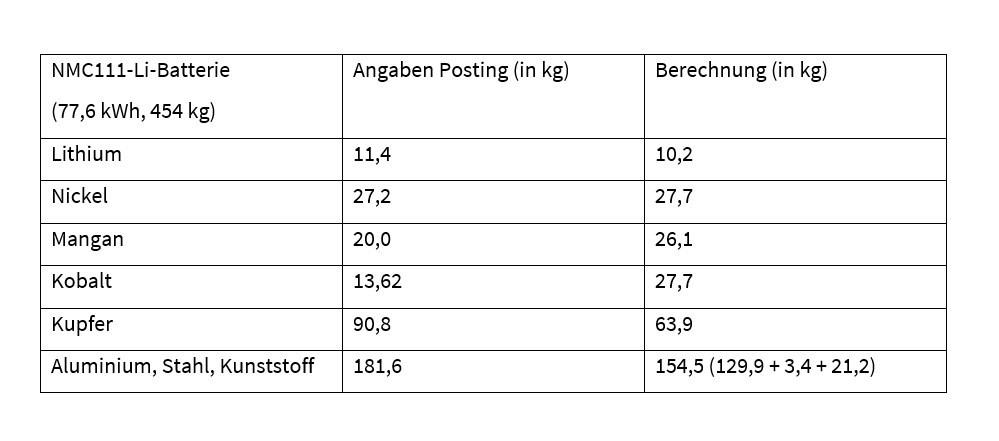

Die im Posting genannten Angaben zu den benötigten Mengen der einzelnen Metalle wie Lithium, Nickel, Mangan, Kobalt, Kupfer, Aluminium und Stahl sowie Kunststoff entsprechen nach Auffassung der von AFP kontaktierten Experten größtenteils den tatsächlichen Größenordnungen. Für einzelne Komponenten wie Aluminium, Kupfer und Kobalt würden die Mengen im Posting jedoch abweichen, erklärte Buchgeister.

Er veranschaulichte den tatsächlichen Rohstoffbedarf anhand einer Beispielrechnung mit einer NMC-Batterie, einem Lithium-Ionen-Akku, in dem Lithium-Nickel-Mangan-Cobalt-Oxide (NMC) verwendet werden. Die Rechnung fußt dabei auf den Angaben einer Analyse eines Batterielebenszyklus', die im Juni 2019 in der Fachzeitschrift "Batteries" veröffentlicht wurde. Eine Batterie mit einer Kapazität von 77,6 Kilowattstunden und einem Gewicht von rund 454 Kilogramm benötigt demnach in der Herstellung folgende Materialien:

Bei einzelnen Materialien wie Kobalt weichen die Mengenangaben teils erheblich von dem Posting ab. Die Angaben für Kupfer, Aluminium, Stahl und Kunststoff sind dort laut Buchgeister zu hoch angesetzt. Die im Posting genannten Mengen für Lithium, Nickel und Mangan entsprechen grob dem tatsächlichen Bedarf. Da in dem Posting keine Angabe zur Zellchemie der Batterie gemacht werde, könnten einzelne Rohstoffe wie Kobalt je nach verwendeter Technologie ganz wegfallen.

Das bestätigte Marko Paakkinen, Forschungsgruppenleiter für Elektroantriebe und Energiespeicher am Technischen Forschungszentrum Finnland (VTT) in Espoo im April gegenüber AFP. "Die Zahlen gehen scheinbar von einem Tagebau aus. Bei der Berechnung wurde jedoch nicht berücksichtigt, dass beispielsweise 95 Prozent des Kobalts im Rahmen des Abbaus anderer Metalle produziert werden, das benötigte Erz also nur einmal abgebaut werden muss", sagte Paakkinen. Auch er erklärte, dass die Mengenangaben in dem Facebook-Post im Wesentlichen korrekt seien. Wie Buchgeister hält auch er die Mengen einzelner Metalle, wie etwa von Aluminium, für zu hoch.

Langfristig sind E-Autos weniger klimaschädlich als Verbrenner

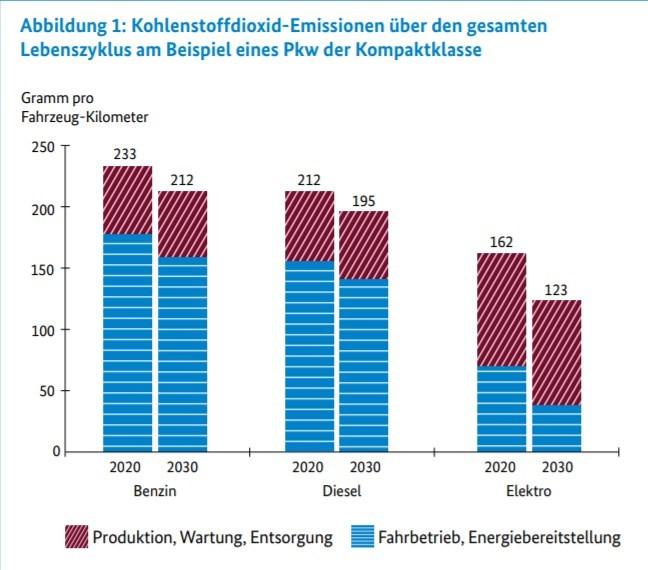

Tatsächlich ist die Produktion von E-Autos energieintensiv und mit einem hohen Ausstoß von Treibhausgasen verbunden. "Elektrofahrzeuge verursachen bei der Herstellung in der Regel mehr Treibhausgasemissionen als konventionelle Pkw, die mit Diesel oder Benzin betrieben werden", heißt es etwa in einer Studie des Fraunhofer-Instituts für System- und Innovationsforschung (ISI) vom Januar 2020. Je nach Energiequelle, Energieeffizienz der Produktion und Batteriegröße fielen zwischen 70 und 130 Prozent höhere Treibhausgasemissionen an als bei der Herstellung von Benzin- oder Dieselfahrzeugen.

Jens Buchgeister vom KIT erklärte, dass die bloße Betrachtung des Herstellungsprozesses von Elektroautos allerdings nicht ausreiche, um ihre Ökobilanz zu beurteilen. Über ihren gesamten Lebensweg seien Elektroautos gegenüber Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren wesentlich effizienter. So würde die bei der Herstellung entstehende ökologische Mehrbelastung ab einer Fahrleistung von insgesamt 150.000 Kilometern mehr als ausgeglichen.

Das Bundesumweltministerium erklärte in einer Publikation zur Umweltbilanz von Elektroautos vom Januar 2021, ein Elektrofahrzeug der Kompaktklasse erzeuge "gegenüber einem Benziner etwa 30 Prozent weniger Klimagase. Gegenüber einem vergleichbaren Diesel sind es etwa 23 Prozent weniger." Zu einem ähnlichen Ergebnis kommt eine Veröffentlichung des ISI vom Januar 2020. Zwar sei die Herstellung von E-Autos im Vergleich zu konventionellen Pkw aufgrund der technischen Prozesse bei der Batterieherstellung deutlich energieintensiver, gleichzeitig verursache ihre Nutzung je nach Quelle des verwendeten Stroms aber weniger Treibhausgase.

Behauptung: Photovoltaikplatten sind nicht recyclebar

Der Facebook-Beitrag wendet sich dann Solaranlagen zu. "Das Hauptproblem", heißt es, seien die Chemikalien, die während des Herstellungsprozesses verwendet werden. Dabei handele es sich neben Salzsäure, Schwefelsäure, Salpetersäure, Fluorwasserstoff auch um Gallium, Arsenid, Kupfer-Indium-Gallium-Diselenid und weitere. Siliziumstaub, der während der Produktion entsteht, stelle eine Gefahr für die Arbeiter dar. Zudem könnten die Platten nicht recycelt werden.

Aapo Poskela ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Material- und Ingenieurwissenschaften an der Universität Turku in Finnland. Er hält die Liste der verwendeten Chemikalien für überzogen. Für den Silizium-Gewinnungsprozess, mit dem das für Solarplatten benötigte Silizium gewonnen wird, würden im Grunde nur Quarz, Kohle und Holzspäne als Rohstoffe verwendet, erklärte er. "Wenn Sie sich die Liste der Chemikalien ansehen, scheint die erste eine Liste von Säuren zu sein, die für die Siliziumfällung (das Ausscheiden eines Stoffes aus einer Lösung, Anm. d. Red.), verwendet werden können. Sie müssen also nicht alle verwenden. Sie können einfach eine davon wählen."

Der in dem Posting erwähnte "Siliziumstaub" beziehe sich höchstwahrscheinlich auf Silikatstaub, der bei der Produktion von Silizium entsteht, sagte Poskela. Dieser werde als gesundheitsschädlich eingestuft und könne bei längerem ungeschützten Kontakt die Atemwege schädigen. Christian Breyer, Professor für Solarwirtschaft an der Technischen Universität Lappeenranta in Finnland, sagte am 22. März 2022 gegenüber AFP, dass es bei der Verarbeitung von Silizium auf "einfache Regelungen zum Arbeitsschutz" ankomme.

Nach Angaben der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin kann der Einsatz partikelfiltrierender Masken oder von Luftfiltern das Gesundheitsrisiko minimieren. Die Marktführer in der Siliziumindustrie wie das deutsche Unternehmen Wacker hätten hohe Sicherheitsstandards und produzierten Silizium für Photovoltaik seit Jahrzehnten "ohne gesundheitliche oder andere Probleme", sagte Breyer.

Die Behauptung, dass Solarmodule nicht recycelbar seien, ist falsch. Tatsächlich können nach Angaben der Europäischen Umweltagentur 95 Prozent der verwendeten Materialien in Solarmodulen recycelt werden. Darüber hinaus regelt ein EU-Gesetz seit 2012, dass 85 Prozent des Abfalls von Photovoltaikplatten verwertet und 80 Prozent recycelt werden müssen.

Aapo Poskela bestätigte am 23. März 2022 gegenüber AFP, dass es bislang an wirtschaftlich tragfähigen Methoden zum Recycling großer Mengen von Photovoltaik fehle. Das habe aber vor allem daran gelegen, dass die in den frühen 2000er-Jahren installierten Panels erst jetzt das Ende ihrer Lebensdauer erreichten. "Die damals produzierten Mengen an Solarmodulen waren so gering, dass sich noch keine etablierte Praxis herausbilden konnte", sagte er. Heutzutage sei das Recycling von Solarmodulen ein aktuelles Thema, das in Universitäten und Unternehmen gleichermaßen erforscht und entwickelt wird, sagte Poskela.

In einer Studie zum Recycling von Solarmodulen aus dem Jahr 2016 schätzte die International Renewable Energy Agency (IRENA), dass bis 2050 der Wert von recycelten Solarmodulen 15 Milliarden US-Dollar übersteigen könnte, was spezielle Recyclinganlagen für Photovoltaik-Module wirtschaftlich rentabel mache. Europas erste Anlage, in der die ausschließlich alte Solarmodule recycelt werden, eröffnete 2018 in Frankreich. "Es würde mich sehr überraschen, wenn ein heute gekauftes Panel am Ende seiner Lebensdauer nicht recycelt wird", sagte Poskela.

Behauptung: Windkraftanlagen sind nicht recyclebar

Am Ende des Postings heißt es, Windkraftanlagen seien "das Nonplusultra in Sachen Kosten und Umweltzerstörung". Jedes Windrad wiege 1688 Tonnen und enthalte 1300 Tonnen Beton, 295 Tonnen Stahl, 48 Tonnen Eisen, 24 Tonnen Glasfaser und verschiedene seltene Erden. Die Rotorblätter hätten eine Lebensdauer von 15 bis 20 Jahren und ließen sich nicht recyceln.

"Unter den Erneuerbaren hat die Windenergie mit die geringsten Gestehungskosten für elektrische Energie und die beste Ökobilanz. Moderne Windenergieanlagen sind große Kraftwerke, die mehrere Tausend Haushalte mit Strom versorgen", erklärte Uwe Ritschel, Professor für Windenergietechnik an der Universität Rostock am 26. April 2022 in einer E-Mail gegenüber AFP. "Insofern ist das verwendete Material immer relativ zu betrachten." Die Mengen der verwendeten Materialien hingen dabei vom Typ der Anlage ab. Allerdings entsprächen die im Posting genannten Zahlen in etwa den tatsächlichen Anforderungen für den Bau großer, neuer Anlagen, sagte Ritschel.

Stephan Barth von der Universität Oldenburg ist der geschäftsführende Direktor des Zentrums für Windenergieforschung "For Wind", einem Forschungsverbund von 30 Instituten und Arbeitsgruppen der Universitäten Oldenburg, Hannover und Bremen. "Die Aussage, jedes Windrad verfüge über das exakt selbe Gewicht ist absurd", sagte er am 25. April in einem Telefoninterview mit AFP. Es gebe unterschiedliche Bautypen und Ausführungen von Windrädern, sodass sich derart allgemeine Aussagen zum Materialbedarf nicht treffen ließen.

Die Lebensdauer einer Windkraftanlage liegt tatsächlich bei 20 Jahren. Theoretisch könnten Anlagen bei guter Wartung und Instandhaltung bis zu 30 Jahre Energie liefern, erklärten sowohl Ritschel als auch Barth. Das Problem liege vielmehr in der Förderkulisse. Die staatliche Förderung laut § 25 des Erneuerbare-Energien-Gesetzes ist für neue Anlagen auf 20 Jahre befristet. Danach lohnen sich die Anlagen aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten oft nicht mehr für die Betreiber. In der Praxis bedeutet das, dass viele Anlagen nach 20 Jahren stillgelegt werden.

Nach deren Rückbau lassen sich bislang, wie in dem Posting richtig beschrieben, nur wenige Bestandteile von Windkraftanlagen effizient recyceln. Insbesondere für die Rotorblätter aus Verbundkunststoffen gibt es derzeit in der Praxis nur vereinzelt angewandte Recyclingverfahren. "Wirklich recyceln lassen sich heutige Rotorblätter nicht", sagte Uwe Ritschel. Industrie und Wissenschaft arbeiteten aber derzeit an neuen Materialien und Verfahren zur Wiederaufbereitung alter Windräder.

Die Europäische Energieagentur will zudem künftig ein Prinzip der Kreislaufwirtschaft für Materialien aus dem Erneuerbare-Energien-Sektor umsetzen. Bis 2030 sollen bis zu 90 Prozent der verwendeten Materialien für Windenergieanlagen recycelt werden.

Fazit: Das Facebook-Posting stellt eine Reihe irreführender und falscher Behauptungen im Zusammenhang mit erneuerbaren Energien und Elektroautos auf. Es stimmt, dass auch Elektroautos indirekt Treibhausgase produzieren, wenn der Strom, mit dem sie betrieben werden, aus fossilen Energieträgern stammt. Allerdings werden in den USA nicht 40 Prozent des Stroms aus Kohle erzeugt, sondern rund 20 Prozent. In den USA und auch in Deutschland treiben die Regierungen eine Steigerung des Anteils erneuerbarer Energien voran. Der Einfluss eines Elektroautos auf die Umwelt und das Klima lässt sich zudem nicht allein anhand der Produktion seiner Batterie messen. Vielmehr sind E-Autos nach Auffassung von Experten langfristig umwelt- und klimaschonender als Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren.

Für die Herstellung von Photovoltaikanlagen müssen wesentlich weniger Chemikalien verwendet werden als im Posting behauptet. Die gesundheitlichen Risiken bei der Produktion lassen sich mit Hilfe von einfachen Arbeitsschutzmaßnahmen auf ein Minimum reduzieren. Erste Verfahren zum Recycling von gebrauchten Solarenergieanlagen sind bereits in der Anwendung und sollen in den kommenden Jahren flächendeckend eingesetzt werden.

Windkraftanlagen haben nach Auffassung von Experten mit die beste Ökobilanz aller erneuerbaren Energieträger. Allerdings lassen sich alte Anlagen und insbesondere die Rotorblätter bislang nur sehr begrenzt recyceln.

24. Juni 2022 die Postings gaben die Kobaltmenge in Batterien zu niedrig an, nicht zu hoch

11. Mai 2022 Tippfehler korrigiert

Copyright © AFP 2017-2026. Für die kommerzielle Nutzung dieses Inhalts ist ein Abonnement erforderlich. Klicken Sie hier für weitere Informationen.